L'église de Cour-Cheverny : une église de monastère à l'origine ?

Qui a construit l’église

Saint-Aignan (1) de Cour-Cheverny, à quelle époque et pour quel usage ? La

Grenouille, férue d’histoire locale, s’est posé la question, attirée par le

caractère atypique de cet édifice religieux.

|

| Cliquez sur l'image pour l'agrandir |

Nous savons par les

historiens que cette église dédiée à Saint-Aignan a été construite au XIe ou

XIIe s. au plus tard (puis transformée par la suite), mais par qui et pour quel

usage ? Était-elle, comme certaines églises de villages voisins, une église

incorporée à un monastère ? S’il ne reste aucune trace aujourd’hui de l’existence

d’un monastère, comme à Chailles par exemple, la structure de l’édifice

associée aux données fournies par les historiens peuvent n ous donner certaines

indications.

1) La chronologie et

l’histoire de l’implantation des moines de l’abbaye de Bourgmoyen à

Cour-Cheverny.

C’est aux XIe et XIIe

siècles, après les invasions normandes, que se situe le plus grand

développement de construction des églises de notre pays. À cette époque, les

donations aux abbayes, qui sont nombreuses, (fondées pour la plupart depuis les

VIIe et VIIIe s.) permettent la construction de beaucoup des églises qui

existent encore actuellement, avec leurs transformations au cours des siècles

suivants.

|

| La travée centrale, assez étroite (3,65 m entre les piliers) |

L’église de Cour-Cheverny

figure dès 1145 parmi les possessions de l’Abbaye de Bourgmoyen de Blois. Plus

exactement, il s’agit d’un prieuré - cure dépendant des chanoines réguliers de

cette abbaye appartenant à l’ordre de Saint-Augustin [mentionné dans

différentes Bulles papales (cartulage de Bourgmoyen) : Curia juxta Chaverneium,

vel Sigalonia (2), (en 1254 - Bulle du pape Alexandre IV – également Bulle

d’Eugène III en 1145)].

L’abbaye de Bourgmoyen,

appellée aussi monastère de Sainte-Marie appartenait alors à l’archevêché de

Chartres (celui de Blois n’existait pas encore). Elle fut fondée en 696 par des

chanoines séculiers qui furent remplacés par des réguliers (3) en 1123.

Anciennement, un

prieuré-cure était une cure dépendant d’un monastère de chanoines réguliers.

Les chanoines acceptaient les charges pastorales et de petits groupes de trois

ou quatre formaient des communautés dans les paroisses. Plutôt que cure,

leur résidence s’appelait alors prieuré.

Les prieurés étaient dotés

d’églises construites et entretenues par l’abbaye-mère. (dans notre région, les

églises construites par l’abbaye de Bourgmoyen sont celles de Chailles,

Cheverny, Cour-Cheverny, Huisseau et Les Montils). La construction de l’église

correspond donc à l’époque où les moines réguliers de Saint-Augustin

s’installèrent à Cour-Cheverny.

Ces différents éléments

historiques sont donc susceptibles d’étayer la thèse selon laquelle l’église de

Cour-Cheverny aurait fait partie d’un monastère. Malheureusement, nous ne

retrouvons aucune trace à notre époque de l’existence d’un tel monastère

(toutefois l’existence de murs anciens datant du XIIe ou XIIIe s. a été

révélée récemment lors des travaux de rénovation du restaurant des Trois

Marchands, voisin de l’église).

Et que dire des autres

églises ? Sauf à Chailles où nous savons que l’église était adossée à son

monastère, la preuve est rendue difficile car il ne reste pas, pour ces églises,

suffisamment d’éléments caractéristiques architecturaux de l’époque de la

construction primitive (quoique la question peut se poser pour l’église de

Cheverny où il existait aussi un prieuré-cure qui est également mentionné dans

des Bulles papales du XIIe s.).

|

| L'église initiale de Cour-Cheverny, construite au XIIe siècle |

2) L’argument architectural

Pour l’église de

Cour-Cheverny, la situation apparaît différente, sur le plan architectural,

l’édifice comportant des éléments architecturaux atypiques qui laissent à

penser que c’était à l’origine une église de monastère.

Dans leurs ouvrages

consacrés au Loir-et- Cher, et en particulier au canton de Contres, les

historiens locaux, le chanoine Rémi Porcher et le docteur Frédéric Lesueur, ont

décrit l’église Saint-Aignan de Cour-Cheverny. Dans les pages consacrées à cet

édifice, ils décrivent les transformations et agrandissements du bâtiment au

cours des siècles (notamment aux XVIe et XVIIe s.) ainsi que les parties

primitives encore visibles:

Le docteur Lesueur écrit

ainsi, concernant les parties anciennes : « ...La nef avait primitivement

des arcades étroites... retombant sur des piles carrées : il en subsiste une à

gauche et trois à droite. Ces arcades romanes étaient surmontées d’une corniche

coupée par des corbeaux sculptés, qui supportent des pilastres. Le vaisseau

était éclairé directement par des fenêtres encore visibles dans le comble...

Les murs du bas - côté sud doivent remonter au XIIe siècle » (fenêtre romane)

».

|

| La travée originelle, à droite de la nef centrale mesurait 3,50 m entre ses piliers |

Il

poursuit en évoquant les deux portails du XIIe s. et décrit les transformations

effectuées aux XVIe et XVIIe s. qui ont donné à l’église son aspect actuel,

bien différent de celui d’origine. Une partie des arcades primitives a été

élargie, la nef centrale reçut des voûtes d’ogives placées beaucoup plus bas

(dont une clef porte la date de 1609), les trois dernières travées du bas-côté sud ont été transformées et surtout un bas-côté nord a été

construit en miroir (qui fait ressortir l’étroitesse des deux autres nefs). À

l’extérieur, le petit clocher à bulbe a été ajouté au XVIIe s.

En ce qui concerne plus particulièrement

l’existence probable d’un monastère, Rémi Porcher, pour sa part, écrit «...

l’une et l’autre de ces nefs (NDRL : la nef centrale et « le bas côté à

droite ») sont très étroites, ce qui rend le choeur, qui termine cette nef

du milieu, un des plus exigü et des plus incommode que l’on puisse imaginer

pour une église paroissiale. Aussi la dimension attribuée à ces deux nefs

donne-t-elle lieu de soupçonner que, primitivement, cet édifice n’avait pas été

destiné à servir d’église paroissiale, mais devait être un monastère... Les

églises construites pour cette destination, même les plus vastes, sont toujours

plus étroites, quant aux nefs... On pourrait donc, avec assez de raisons,

penser que le local occupé aujourd’hui par l’église paroissiale de

Cour-Cheverny et de son presbytère, l’était autrefois par une maison

religieuse, dont la suppression remonte à des temps très reculés... La

population du bourg de Cour s’étant accrue, on a ajouté à la gauche de la nef

du milieu, un autre bas-côté qui, à lui tout seul, est plus large que cette nef

et l’autre bas côté pris ensemble...».

La thèse de Rémy Porcher apparaît

intéressante et à même de nous convaincre : n’était-il pas en effet bien

placé, étant lui-même un chanoine et connaissant parfaitement les spécificités

architecturales des églises de monastères pour remarquer que celle de

Cour-Cheverny était différente des autres pour les motifs qu’il indique ?

Le Héron - La Grenouille n°35 - Avril 2017

(1) En 451, Saint-Aignan était évêque

d’Orléans. Selon la tradition, il arrêta les Huns qui s’apprêtaient à envahir

la ville grâce à ses prières et au soutien armé des troupes d’Aetius (dernier

grand général romain en Gaule). Les Huns quittèrent alors la cité sans la

dévaster. De nombreuses localités et églises portent son nom en France, car il

fut considéré à l’époque comme un sauveur.

(2) Sigalonia = Sologne

(3) Les chanoines réguliers vivaient

généralement par groupes de trois ou quatre et acceptaient les charges pastorales

(ils sortaient de leur monastère).

Sources :

- Rémy Porcher : Petites monographies

des communes du Loir et Cher (Contres) Archives départementales G/F 61.

- Docteur Frédéric Lesueur : Les églises

de Loir-et-Cher. Archives départementales.

- Site internet « Les clochers de France

».

- Guillaume Doyen : Histoire de la ville

de Chartres... (1786).

|

| A gauche : l'église Saint-Aignan de Cour-Cheverny à l'époque de sa construction (XIIe s.) A droite : l'église après la construction de son extension (XVIe et XVIIe s.) et de ses aménagements |

|

L’église de Cour-Cheverny dans sa version actuelle.

Les

éléments ajoutés aux XVIe-XVIIe s.

sont représentés de couleur orange.

|

|

| Vue arrière de l'église Saint-Aignan sur une carte postale ancienne |

|

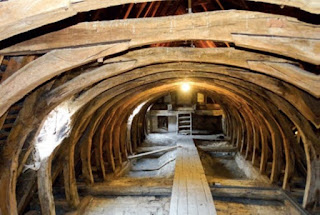

Combles actuels au-dessus du choeur.

Le plafond

construit vers le XVIe ou XVIIe siècle

au-dessus de la nef, constitue le sol

des combles.

|

Vous pouvez découvrir d'autres photos

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter