Article n°1 - La Grenouille n°50 - janvier 2021

Nous poursuivons l’histoire de La Lyre de Cour-Cheverny/Cheverny, créée en 1890. Les conditions sanitaires exceptionnelles que nous avons dû tous observer en 2020 n’ont pas permis à La Lyre de fêter, comme elle le souhaitait, ses 130 ans d’existence.

La notion d’unité dans les sociétés musicales créées à la fin du XIXe siècle passait par trois éléments :

- le port d’une tenue, non comme

une référence militaire car il s’agit de fanfares civiles, mais dans un

objectif de mixité sociale. Les musiciens proviennent de tous horizons sociaux,

des disparités que l’uniforme a pour rôle de lisser ;

- la réalisation d’une bannière,

financée grâce à une souscription, et offerte à La Lyre par les membres

honoraires en 1925. Le premier porte-bannière était M. Sausset. Depuis 60 ans,

nous avons recensé les porte-bannières suivants : Raymond Puichaffray, Raymond Jouanneau,

André Béssé, Jean-Claude Mathon. Michel Thomas est le porte-bannière actuel

depuis 1993. Le porte-bannière défile fièrement en tête de la société musicale,

portant haut les couleurs de La Lyre. La remise d’une nouvelle bannière eut

lieu pour la cérémonie du centenaire, en présence de la Garde républicaine.

Elle permit d’associer les communes de Cheverny et Cour-Cheverny ;

- la création d’un hymne. L’hymne

« Cour- Cheverny » a été écrit par Georges Berrué vers 1940, marche que La Lyre

interprète toujours lors de ses sorties.

Ces générations d’hommes et de

femmes passionnés de musique contribuent à faire de La Lyre de

Cheverny/Cour-Cheverny une Société musicale que nous apprécions lors de toutes

les manifestations et concerts courchois et chevernois, comme hors de nos communes.

Espérons que des temps meilleurs permettront de les entendre à nouveau rapidement,

pour le plaisir de tous.

|

| La remise d'une nouvelle bannière eut lieu pour la cérémonie du centenaire (1990), en présence de la Garde républicaine. Elle permit d'associer les commune de Cheverny et Cour-Cheverny |

Une sélection sévère

La Lyre de

Cheverny/Cour-Cheverny, ce sont des hommes et des femmes, passionnés de musique.

Ils ont commencé, très jeunes en général, à jouer de la musique, par tradition familiale

souvent, car fortement incités par les parents ou les grands-parents, mais

aussi par choix, parce qu’ils souhaitaient simplement pratiquer un instrument.

Chacun sait que les premières années, l’apprentissage est, pour certains,

plutôt fastidieux, voire rébarbatif : car, avant de jouer de l’instrument rêvé,

il faut apprendre le solfège…! Et là, le courage, voire la motivation, peuvent

parfois manquer… Ce n’est qu’après plusieurs années de solfège que

l’apprentissage de l’instrument commence.

Un règlement strict

La Lyre avait prévu dans ses

statuts, dès janvier 1890, les conditions d’admission des jeunes et la

formation musicale qui était assurée par les musiciens eux-mêmes. Il était précisé,

en particulier, « les conditions d’admission

pour les étrangers : le Conseil à l’unanimité refuse d’admettre dans la société

des élèves venant d’autres communes. Exception est faite pour les étrangers qui

connaîtraient la musique et auraient déjà joué d’un instrument, à moins

toutefois qu’ils ne se fixent définitivement dans le pays. Il sera urgent qu’ils

soient électeurs ou qu’ils produisent leur casier judiciaire conformément à

l’article 26 du règlement ».

L’admission et les inscriptions

de nouveaux élèves sont reçues toute l’année, mais les élèves inscrits après le

1er janvier ne peuvent prendre part aux cours qu’à partir du 1er novembre

qui suit les inscriptions. En juillet 1893 : « La sélection des jeunes pour jouer est faite par le chef, M.

Bouton, avec le sous-chef, M. Bailly, nouvellement établi au pays et ancien

musicien de l’armée. Ils donnent des cours sur les premiers éléments de la musique

».

Pour certains élèves, il ne leur

est reconnu aucune aptitude pour faire d’eux des musiciens, même bien

ordinaires. « En conséquence le Conseil

décide que le secrétaire aura à écrire aux parents pour les prévenir que leur

fils, n’ayant aucune des aptitudes reconnues indispensables pour apprendre la

musique, il est inutile qu’il continue à faire partie de la Société à titre de

membre exécutant ».

Il est rappelé : « Ne pas oublier de leur demander de rendre

l’instrument et les documents (solfège et méthode) ». Nous constatons que ces exigences d’aptitudes ont

porté leurs fruits et ont permis à La Lyre, au fil des décennies, de pérenniser

son activité. C’est ainsi qu’en novembre 1954, La Lyre remettait aux musiciens

médailles et diplômes pour leurs très nombreuses années de participation : Camille

Loquineau pour 46 ans de présence à La Lyre, Marie Foissy pour 45 ans, Charles

Marteau pour 48 ans, Georges Couturier pour 45 ans, Jean Château pour 15 ans et

Gilbert Trousselet pour 15 ans.

Les femmes viennent enrichir

les ensembles musicaux

Au début de cet article, nous

parlons d’hommes et de femmes. Mais il nous faut rectifier : en réalité, et

nous le constatons en regardant les photos depuis la création de La Lyre, comme

toutes les associations de cette époque, elle est strictement composée

d’éléments masculins, et ce jusqu’en 1960 au moins.

Ce n’est que dans les années

1970, que la féminisation se généralise dans les associations, et permet aux

jeunes filles d’être acceptées et de devenir membres actifs des ensembles

musicaux. Maintenant, elles sont pratiquement en majorité !

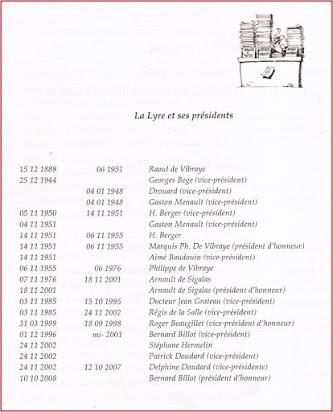

Le document suivant est présenté

à la salle des associations où La Lyre donne ses répétitions hebdomadaires. Il

présente la liste des présidents qui se sont succédés depuis la création de La

Lyre. Complétons cette liste par Dominique Berrué, président depuis novembre

2016 et musicien. Il a succédé à Stéphane Hermelin, un autre musicien.

L’année du centenaire, La Lyre

concrétise, le 30 mars 1990, sa féminisation par la nomination de trois jeunes

femmes directrices : Nathalie Berrué, jusqu’en novembre 2020, Céline Pinon,

jusqu’en octobre 1992, et Delphine Rigny jusqu’en septembre 1998. Delphine

Doudard, qui occupe depuis novembre 2000 le poste de chef de musique, est

toujours directrice à ce jour. Aujourd’hui, l’école de musique accueille les enfants

dès la grande section de maternelle à l’éveil musical. Ils sont 12

actuellement. Puis, dès 7 ans, commence la formation musicale, plus complète

que le solfège et motivante avec la pratique d’un instrument.

L’histoire de l’association

n’a pas été exempte de conflits…

Nous évoquerons deux conflits

importants relatés par le secrétaire de La Lyre, non pas entre musiciens, mais

avec l’Église et avec les autorités municipales.

Le premier concerne le mariage

d’un musicien et le curé de l’époque : le 18 mai 1894, le chef de La Lyre

reçoit un courrier du curé Grelat de Cour-Cheverny :

« Pour son mariage le 19

mai 1894, M. Bouracé Élie demande que la musique dont il fait partie l’accompagne

à l’église. J’ai été obligé de lui dire que, puisqu’il avait choisi pour se

marier un samedi des Quatre-Temps (1), il ne m’était pas possible,

vu les lois de l’Église, d’autoriser la musique dans l’église. Cette réponse

n’a rien qui vous regarde ni votre société, M. Bailly, mais vous avez vos

règlements, l’Église a les siens, et quand malgré les observations réitérées de

son curé, on tient à se marier un jour des Quatre-Temps, il faut se résigner à

ce que le mariage religieux soit privé des solennités musicales.

En toute autre

circonstance et particulièrement pour la fête prochaine du Très Saint Sacrement,

je serai bien heureux d’avoir le joyeux concours de votre harmonie. Signé :

Grelat, curé de Cour-Cheverny.

P.S. Évidemment ce que je

dis ne regarde que l’intérieur de l’église, ce qui se passe en dehors ne me

concerne pas ».

Le chef propose de faire de la

musique pendant le mariage civil. Il est décidé de s’abstenir d’assister au

mariage religieux et de faire, à l’intention de ce mariage, de la musique au dehors.

Cependant, la plupart du Conseil n’a pas jugé à propos de déranger les

musiciens pour si peu de temps. Il est convenu qu’on s’abstiendrait d’aller au

mariage et qu’à la répétition de ce jour, on donnerait connaissance aux

musiciens de la lettre de M. le curé.

Lors de la séance du 24 mai,

les musiciens réagissent à la réponse du curé

Puisque M. le curé refuse la

présence des musiciens au mariage d’Élie Bourracé, ils s’abstiendraient de

paraître aux sorties habituelles des Fêtes-Dieu. Le surlendemain, le chef jugea

à propos de prévenir le président de ce qu’il se passait. Le 26 mai, il

recevait la réponse suivante qu’il communiqua au Conseil :

« Mon cher Bailly, Je suis

persuadé que les membres exécutants s’apercevront qu’ils sont victimes d’une

erreur en croyant que M. le curé leur refuse arbitrairement de jouer à tel jour

dans l’église, quand il leur permet de jouer à tel autre. Il ne lui appartient

pas à lui, pas plus qu’à tout autre, de modifier une règle qui est imposée

partout. La liturgie veut qu’en temps de Quatre-Temps, aucun mariage ne soit

célébré avec solennité. Pourquoi voudriez- vous qu’à Cour-Cheverny on puisse se

soustraire à cette loi, tandis qu’à Paris même où l’on donne tant de

permissions, chacun s’y soumet. Il n’y a dans cette affaire aucun mauvais

vouloir de M. le curé, qui ne fait que se conformer à la règle et je ne peux

pas croire que ces messieurs ne le comprennent pas. Aussi, j’espère que La Lyre

se fera entendre comme par le passé à la procession de la Fête- Dieu et je prie

messieurs les membres exécutants d’y apporter la meilleure bonne volonté ».

Après la lecture de cette lettre

et après mûre délibération, le Conseil de La Lyre décide que la Société sortira

comme les années précédentes et assistera aux processions de la Fête-Dieu comme

elle l’a toujours fait depuis sa création, la population du pays ne devant pas

subir le contre-coup de l’affaire Bourracé. Le chef porte à la connaissance des

musiciens la décision du Conseil. Après cette lecture, le nommé Urbain Geslain

déclare qu’irait à la sortie qui voudrait, mais que lui n’irait pas. D’autres

suivent son exemple. Le sous-chef a entendu le nommé Albert Blanchard dire

qu’il ne restait pas dans une société dirigée par le curé. Voyant les

proportions que prenait la discussion, le chef, s’appuyant sur l’article 18 qui

confie au conseil d’administration le soin de désigner les jours et heures de

sorties, affirme aux membres exécutants que la société assistera, comme tous

les ans, aux sorties des Fêtes-Dieu puisque la chose avait été décidée par le

Conseil dans la séance du 24 mai.

Devant cette résolution bien

arrêtée, neuf membres exécutants quittent la salle de répétitions : Urbain

Geslin, Albert Blanchard, Élie Bourracé, Lucien Bourracé, Gallais, Auger, Quintin,

Faivret, plus un enfant, le jeune Blanquet, qui a agi sans discernement. Aussi,

le conseil le met-il hors de cause. En voyant cette démonstration si sérieuse,

le chef juge à propos, pour la réussite de la sortie du dimanche suivant, de

rappeler les mécontents et de leur faire déposer leurs instruments et leurs gibernes,

afin de pouvoir changer l’orchestration suivant les besoins, étant donné le

nombre restreint des exécutants de bonne volonté.

Dès le lendemain, Geslin et

Blanchard font tous leurs efforts pour rallier à eux une partie des exécutants

restés fidèles à la Société en menant une campagne contre elle et surtout

contre les décisions du Conseil d’administration. Suite à cela, à la répétition

du 26 mai, il manquait, en plus de ceux nommés ci-dessus MM. Gaveau et Besnard

et, le lendemain, à la sortie, le portebannière Sausset à qui on avait dit de

ne pas se déranger, la société ne sortant pas.

Devant des faits aussi

regrettables compromettant au premier chef l’existence de la Société, le

Conseil d’administration, après avoir pris l’avis du président présent au pays ce

jour-là, décide à l’unanimité d’exclure les meneurs et de faire payer aux

autres les amendes qui leur incombent par suite de leurs absences tant aux

répétitions qu’à la sortie. En conséquence, MM. Gesclin et Blanchard sont

exclus et la lettre suivante, rédigée en séance, leur est adressée le 31 mai :

« Monsieur, Dans sa séance

d’hier soir 30 mai 1894, le Conseil d’administration de la Société musicale statuant

sur les faits regrettables qui se sont produits à propos de la sortie du dimanche

27 mai dernier, invoquant le paragraphe 2 de l’article 25 du règlement visant

le préjudice causé aux intérêts de la Société et la première partie du

paragraphe 5 du même article visant le trouble apporté aux réunions, a décidé à

l’unanimité, après l’avis favorable de Monsieur le président, de prononcer

votre exclusion temporaire de la Société. Cette exclusion sera ratifiée à la

prochaine assemblée générale conformément aux statuts de la Société. Le

conseil, suffisamment éclairé sur les faits qui ont motivé sa grave décision

n’a pas jugé à propos de vous inviter à venir les lui exposer à nouveau...

Pour le Conseil

d’administration et par son vote, Le secrétaire,

P.S. Vous êtes prié de

rendre à la société dans les plus brefs délais les objets lui appartenant desquels

vous pouvez être détenteur ».

Il est signifié que M. Bourracé,

auteur principal de cette malheureuse histoire, aurait pu l’empêcher s’il y

avait mis la moindre bonne volonté, ce qu’il aurait eu bonne grâce de faire

étant donné son peu de présence dans une Société où il a été reçu à bras

ouverts pendant près de six mois sans avoir jamais participé à aucune dépense

alors qu’il a pu, comme les autres à différentes fois, profiter des

prérogatives qui s’attachent aux Sociétés musicales comme celle de

Cour-Cheverny. Il reçoit la lettre suivante rédigée en séance, qui lui a été

adressée le lendemain :

Monsieur, Le conseil

d’administration de la société musicale dans sa séance d’hier soir 30 mai 1894 statuant

sur les faits regrettables qui se sont produits à propos de la sortie du

dimanche 27 mai dernier, en ce qui vous concerne, a décidé, après l’avis

favorable de M. le président et à l’unanimité de vous considérer comme n’ayant jamais

appartenu à la Société, se basant sur ce que vous n’avez jusqu’ici jamais

rempli les engagements que vous avez librement consentis à partir du 1er avril dernier. C'est-à-dire n’ayant payé ni votre droit d’entrée

ni votre cotisation. Pour le conseil d’administration et par son ordre, Le secrétaire,

- Messieurs Lucien Bourracé,

Faivret, Augé, Quinton qui ont quitté la répétition de jeudi 24 et celle de

samedi 26, plus la sortie du dimanche 27 auront à payer une amende de 2 francs.

- Messieurs Besnard et Gaveau,

qui se sont laissés entraîner, n’étant pas à la répétition le jeudi 24 auront à

payer pour leur absence de samedi 26 et de la sortie du 27 une amende de 1 f

50.

- M. Sausset, qui a manqué à la

sortie du dimanche ne peut être mis en cause ayant été mal renseigné.

- Pour M. Raoul Geslin, le

conseil se réserve le droit de lui demander des explications sur son absence ne

sachant pas s’il a pour l’expliquer des raisons valables ou non.

Françoise Berrué

Le second conflit eut lieu entre La Lyre et la

municipalité. Nous l’évoquerons dans le prochain numéro de La Grenouille.

Explications et

sources

(1) Les quatre temps : ces journées de jeûne ont

été instaurées dès les débuts de l’Église. Il s’agit des mercredis, vendredis

et samedis qui entament chaque saison.

- Documents extraits des

Registres des Assemblées générales de La Lyre.

- Documents : Archives

départementales, exposition “ En avant la musique”.

Article n°2 - La Grenouille n°51 - avril 2021

Suite de notre article paru dans le précédent numéro de La Grenouille.

|

| La Lyre vers 1925 |

Le second conflit eut lieu entre La Lyre et la municipalité

Depuis sa création, les réunions et répétitions de La Lyre avaient lieu à la salle de la mairie de Cour-Cheverny. Le secrétaire de La Lyre relate ainsi ce conflit en décembre 1896. « Lors de sa création, quoique s’étant fondée en dehors de toute attache municipale, la Lyre de Cour-Cheverny avait rencontré auprès de l’ancienne municipalité l’appui le plus bienveillant pour sa formation, d’abord et ensuite par des dons en espèces, offerts spontanément à titre d’encouragement et sans aucune espèce de condition. Aussi, liée seulement par la reconnaissance, allait-elle tous les ans donner une aubade au maire et à l’adjoint. Maintenant, les choses ayant changé et le maire actuel M. Louis Mahoudeau-Maillard ayant déjà montré ses tendances à se servir et à commander la Société comme si elle était municipale ; de plus alors qu’il l’avait invitée à participer à la fête du 16 août dernier, lors de la venue de M. le préfet dans la commune, et plus tard le 6 décembre à la fête de Sainte Barbe ayant montré un sans façon et un manque d’égard flagrant vis-à-vis d’elle, le Conseil

|

| La Lyre en 1947 |

En conséquence, pour éviter tout froissement et malgré le précédent établi qui lui dicte des devoirs à remplir, la Société se bornera, à l’avenir, à rendre tous les ans, seulement une seule visite : celle à M. le président ».

27 décembre 1896

Lors de la réunion, La Lyre

doit régler les visites que la Société musicale aura à faire à l’avenir pour le

Nouvel An. Le Conseil de La Lyre, réuni au complet et assisté des membres

honoraires, desquels le concours bienveillant est acquis depuis la création de la

société, est saisi de la situation difficile que va créer à la société, à

propos des visites que celle-ci a coutume de faire au jour du Nouvel An, le

changement qui s’est produit dans la municipalité. C’est la dernière réunion

qui aura lieu en la salle des séances à la mairie de Cour-Cheverny.

27

février 1897

La réunion suivante a lieu chez le secrétaire.

L’ordre du jour

prévoit de renseigner le Conseil de La Lyre sur les agissements de la

municipalité depuis le 27 décembre dernier : les membres actifs du bureau et du

Conseil portent à la connaissance de celui-ci que le maire, Louis

Mahoudeau-Maillard, par une lettre datée du 3 janvier dernier, a donné ordre au

chef de La Lyre de déménager les halles (la mairie actuelle) dans le délai de

huit jours. Le lendemain, quelques musiciens se sont mis à l’oeuvre et ont

enlevé le matériel restant à l’endroit désigné. Ce travail fini, le chef s’est présenté

à la mairie et a prévenu le maire qu’il allait, avec son autorisation,

déménager le matériel de la Société déposé dans la grande salle du 1er

|

| La Lyre le 2 août 1959 |

La Société étant préparée et l’arrêté n’ayant pas encore été signifié à la Société, le chef demande à sortir avant. Le Conseil est d’avis qu’il le fasse seulement pour éviter tout ennui, il devra demander l’autorisation au maire. Demain étant un dimanche, on sortira si l’autorisation est accordée.

Le président de La Lyre demande au trésorier quelques renseignements sur l’état actuel de la caisse, en raison de ce que la Société va se trouver dans la nécessité de dépenser pour subvenir aux frais d’une installation nouvelle qui lui permettra à la fois de faire des réunions et de loger son matériel. Le trésorier ne peut donner les chiffres exacts avant l’assemblée générale, mais cependant, il peut affirmer que l’encaisse permettra d’engager les frais nécessaires, quand le moment sera jugé opportun.

|

| La Lyre vers 1971 |

7

mars 1897

M. Legout (café-restaurant), met à disposition sa salle pour La

Lyre, qui tient ce jour-là son assemblée générale. Le président regrette l’absence

des membres honoraires en raison des choses importantes à traiter concernant la

situation actuelle de la Société.

Il remercie M. Legout pour la mise à disposition

de la société de sa salle de danse, en attendant de trouver un local pour ses

réunions et répétitions. Il engage beaucoup ceux des membres honoraires ou

exécutants que le nouvel état de chose gênerait, à démissionner de suite, pour

éviter, dans la suite, des désertions désastreuses pour la Société. Il dit

qu’il vaut mieux se compter de suite et savoir comment s’organiser pour

continuer à marcher de l’avant. Les sociétaires mis aussi en demeure, semblent

tous être acquis quand même à la Société car aucun ne donne sa démission.

Le

président porte à la connaissance de l’Assemblée que les membres du bureau, et

particulièrement le chef de musique, ont agi récemment auprès du maire pour

rentrer en possession des instruments, partitions et matériels que celui-ci

retient à la mairie. Opposant toujours à ses demandes un refus persistant, il a

récemment déclaré qu’il voulait, pour finir le règlement de cette affaire, voir

le président et s’entendre avec lui, à l’exclusion de tout autre. Quoique ne

sachant où le maire veut en venir et se demandant quelles peuvent bien être les

conditions qu’il semble vouloir imposer, le président assure à la Société qu’il

prendra jour, si c’est possible, avec le maire, et qu’il prend à sa charge

personnellement les moyens de régler le différend, celui-ci devraitil se régler

pécuniairement, ce qu’il croit du reste, et en cela, il a la majorité de

l’assemblée de son avis, sinon l’unanimité.

Le président, prié par quelques

membres du Conseil d’administration de donner quelques renseignements sur la

marche du différend entre la société et la municipalité, dit que l’affaire a

maintenant une solution. Le maire ayant exigé le remboursement d’une somme de

500 F. donnée quelques années avant à l’unanimité, par le conseil municipal, pour

encouragements à la société et la remise de quelques anciens instruments

appartenant à la commune ainsi qu’une somme (illisible) provenant de débris

d’instruments, d’anciens instruments vendus par M. Bailly d’après les instructions

de l’ancien maire M. Bonamy. Le Président a déjà remboursé de ses propres deniers

les 500 F demandés, il restera aux membres du bureau à remettre de suite les

instruments demandés (lesquels viennent d’être remis à neuf par les soins et

aux frais de la Société) et la somme qui a été encaissée par la société. M. Le

Président exprime le désir que ces remises se fassent au plus tôt et que la

société se débarrasse de suite de cette affaire qui déjà a trop longtemps duré étant

donné le mauvais vouloir du maire et de la municipalité.

|

| La Lyre en 1973 (premier calendrier) |

le 11 avril, sans raison apparente et sans explication, Jules Gaveau a démissionné verbalement. À la suite de la répétition du 14 avril, Blanchard a démissionné verbalement sans donner d’explication quoiqu’il ait été invité à le faire par les membres du bureau et du Conseil présents à la répétition. Borde avait laissé, sans plus s’en occuper, des instruments à Contres le jour du festival à la fin de la soirée, qui ont été rapportés par les soins du chef. Depuis, il n’est jamais reparu à la Société, et n’a pas envoyé de démission. Le Conseil décide que les parents étant responsables de leurs enfants mineurs, il y aura lieu de leur rappeler par lettre recommandée les articles du règlement concernant leurs cas et de s’y conformer. Il leur sera donné jusqu’au 23 mai pour donner leur réponse.

À propos des affaires Gaveau, Borde et Blanchard, les lettres ont été refusées et sont revenues. Le Conseil demande au chef s’il y a lieu d’essayer à faire rentrer ces jeunes à la Société, jugeant préférable de faire le possible pour les y garder plutôt que de recourir aux moyens extrêmes. Les membres exécutants consultés par le chef déclarent à l’unanimité qu’en raison de leur mauvaise tenue dans toutes les sorties ou réunions et des preuves d’indiscipline qu’ils donnent trop fréquemment, la meilleure solution est de les exclure tous les trois de la société. Ce qui fut fait.

|

| 1973 |

Ces deux exemples de conflits nous montrent la rigueur que la société musicale entend maintenir dans ses rangs, et le reflet de la rigueur draconienne des premiers statuts des ensembles musicaux. Les sanctions étaient dissuasives. Rappelons que dès sa création, les objectifs de La Lyre étaient de participer à des concours au niveau national, ce qui .explique les exigences...

Françoise Berrué

- Documents Extraits des Registres des Assemblées générales de La Lyre. Documents

: Archives départementales, exposition « En avant la musique ».

- Crédit photo :

Archives de La Lyre.

|

| Centenaire de l'école de Cheverny (1983) |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter