C'est sensiblement entre le milieu du XVIIIe s. et

le milieu du XIXe, lorsque la population augmente et que la construction de

châteaux et de maisons d'habitations dans les villages s'accroît parallèlement,

que l'utilisation de la brique et de la tuile tend à se développer en Sologne.

De même que la multiplication des clos de vignes (amorcée au XVIe s.) multiplie

les besoins en chaux. Le nombre de tuileries-briqueteries augmente alors,

considérablement favorisé par la présence du bois, de l'argile et de l'eau. Le G.R.A.H.S.

(1) a d'ailleurs effectué une étude très complète des

briqueteries et tuileries de Sologne, mais seule une page de photographies de

la tuilerie « Lalleu » de Cour-Cheverny y figure. S'il n'est pas fait mention

dans cette publication des tuileries-briqueteries et des fours à chaux de la

commune de Cheverny, c'est vraisemblablement parce qu'il n'en reste

pratiquement plus de traces visibles. Notre « Grenouille » trimestrielle a

rédigé plusieurs articles (2) sur la restauration de la tuilerie de Cour-Cheverny

et nous allons, dans cet article, vous conter l'histoire des

tuileries-briqueteries et des fours à chaux de la commune de Cheverny auxquels est

plus particulièrement liée la famille Bourbon.

C'est sensiblement entre le milieu du XVIIIe s. et

le milieu du XIXe, lorsque la population augmente et que la construction de

châteaux et de maisons d'habitations dans les villages s'accroît parallèlement,

que l'utilisation de la brique et de la tuile tend à se développer en Sologne.

De même que la multiplication des clos de vignes (amorcée au XVIe s.) multiplie

les besoins en chaux. Le nombre de tuileries-briqueteries augmente alors,

considérablement favorisé par la présence du bois, de l'argile et de l'eau. Le G.R.A.H.S.

(1) a d'ailleurs effectué une étude très complète des

briqueteries et tuileries de Sologne, mais seule une page de photographies de

la tuilerie « Lalleu » de Cour-Cheverny y figure. S'il n'est pas fait mention

dans cette publication des tuileries-briqueteries et des fours à chaux de la

commune de Cheverny, c'est vraisemblablement parce qu'il n'en reste

pratiquement plus de traces visibles. Notre « Grenouille » trimestrielle a

rédigé plusieurs articles (2) sur la restauration de la tuilerie de Cour-Cheverny

et nous allons, dans cet article, vous conter l'histoire des

tuileries-briqueteries et des fours à chaux de la commune de Cheverny auxquels est

plus particulièrement liée la famille Bourbon.

La première tuilerie-briqueterie et le premier four

à chaux de Cheverny

L'histoire commence au XVIIIe s. (ou peut-être avant

?). Le seul vestige que nous connaissons de l'une des anciennes tuileries de Cheverny,

est situé à la sortie du village, rue du Chêne des Dames : il s'agit du mur

pignon de l'actuelle salle des fêtes de la commune (l'ancienne école communale)

qui, à l'époque, était l'un des murs du séchoir de la première tuilerie qui a

vraisemblablement fonctionné, selon les documents que nous avons pu consulter,

du milieu du XVIIIe s. jusqu'au milieu du XIXe s.

Connaissant ainsi l'emplacement de cette tuilerie,

il restait à en connaître les propriétaires et/ou exploitants ainsi que les conditions

d'exploitation.

Le document de base est un bail notarié (étude de

Cour-Cheverny) en date du 23 brumaire an 9 (23 novembre 1800). (3)

Ce bail nous donne des renseignements précieux,

non seulement sur le propriétaire de la tuilerie et sur les locataires

exploitants, mais aussi sur le mode de fonctionnement de l'établissement...

Mais le mieux est de prendre connaissance de ce document.

Dans cet acte, Jean-Nicolas Dufort, propriétaire de

la terre de Cheverny, reconnaît « avoir bayé à titre de ferme à prix

d'argent pour le temps de 9 années consécutives qui ont commencé au 11 de ce

mois pour finir un pareil jour le dit mois... À Pierre Granger, tuilier, et à Jeanne

Billaut, sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes... La tuilerie de la

commune de Cheverny consistant en un corps de bâtiment servant de logement au

tuilier composé de 2 chambres ayant cheminée en l'une desquelles il y a un four

à pain, grenier sur les 10 chambres et écurie, cave dont l'entrée est dans la

principale chambre. Devant les deux corps de logis est un four à cuire la chaux

et un autre à cuire tuiles et briques. Un grand bâtiment servant à serrer les

marchandises fabriquées, une place pour faire sécher les marchandises, un autre

corps de bâtiment servant d'atelier, un jardin devant la maison, une fosse... à

la charge de laisser libre le canal qui amène de l'eau au potager, un puits à

eau dans la cour qui sera commun avec les locataires des maisons de la

Huraudière, plus un autre petit corps de bâtiment composé d'une chambre à feu,

un cabinet à côté, un grenier sur le dit bâtiment, un jardin devant ce corps de

bâtiment.

Un arpent de pré en une pièce, situé dans la prairie

Delaunay ou le pré du jeu de quilles. Deux arpents de pré, appelé le pré Martin

sur la rivière de Conon au-dessous du moulin de Vollay.

À charge pour eux preneurs, à quoi ils s'obligent

solidairement : - de garnir de meubles pour sûreté du prix de la ferme ci-après

; - d'entretenir les jardins en bonne maturité de culture... - d'entretenir

tous bâtiments... »

En plus des clauses habituelles contenues dans un

bail d'habitation, des clauses spécifiques à l'activité du tuilier figurent

dans le bail, et notamment celles qui concernent l'approvisionnement de la

tuilerie en argile (briques et tuiles) et en calcaire (pour la chaux). Le

bailleur devant fournir au preneur les matériaux nécessaires à la fabrication, l'acte

comporte donc des clauses particulières et notamment :

« ... Aurons les preneurs la permission de tirer des

terres pour la fabrication de la tuile dans le chemin qui était tracé dans les

vignes pour aller à la closerie de bois et après le grand chemin de Contres

jusqu'aux vignes appartenant au bailleur à la charge pour eux de rejeter les

vuidanges de terre (4) dans les trous qu'ils feront pour élever la terre

à tuile et d'unir le terrain autant qu'il sera possible...

Les preneurs auront le droit de tirer de la pierre

pour faire chaux dans une pièce de terre appartenant au bailleur et dépendant de

la ferme de Poi, commune de Cheverny, ladite pièce située près le Sou aux

bordes le long du chemin de Chitenay à Cheverny, ainsi que dans une pièce de

terre dépendant de la Roussellière appartenant au bailleur, le long de la

grande allée de Contres, dans les endroits où les carrières sont déjà ouvertes

à la charge par les preneurs de ne point endommager les récoltes et de

recombler les trous qu'ils feront avec les vuidanges provenant des fouilles

pour rendre le terrain le plus uni qu'il sera possible... ».

Le deuxième document est une délibération du

conseil municipal de la commune de Cheverny en date du 8 septembre 1793

Il y est question d'un litige entre Jean Lavallé qui

loue la tuilerie au comte Dufort de Cheverny et Gilles Guillot, fermier,

locataire du même comte Dufort en charge de cultiver les terres de la ferme des

Vallées. Guillot reproche au tuilier d'avoir creusé cinq fosses pour se

procurer de la terre pour faire l'argile (ce que son bail l'autorise peut-être

à faire à cet endroit) sans les reboucher ni enlever la terre (obligation du

bail).

Le conseil municipal (qui exerçait alors une sorte

de fonction de police), s'appuyant sur l'enquête effectuée par le procureur (5) de la commune, charge ce dernier « d'intimer au citoyen Lavallé

l'ordre positif de la commune d'enlever les terres fouillées [et] endommager par

le charroi le moins possible le labourage existant... ». Et de lui notifier

qu'en cas d'inexécution de sa part il en sera référé à l'administration du

district.

Nous connaissons donc deux actes qui nous renseignent

sur l'existence à la fin du XVIIIe s. de cette tuilerie en activité sur la

commune de Cheverny (avec un four à chaux et un second four pour cuire les

briques et les tuiles), et sur son propriétaire et les exploitants en 1800. De même,

le cadastre napoléonien de 1813 (voir le plan) nous permet de situer les

bâtiments et les fours à la sortie du village en direction de Contres

(parcelles n° 95 et suivantes).

Les recherches effectuées aux Archives départementales,

municipales et auprès d'un généalogiste, nous ont permis de poursuivre notre

enquête sur les tuiliers de Cheverny.

La tuilerie existait déjà au milieu du XVIIIe s.

Elle est mentionnée dans deux baux passés devant

maître Bimbenet, notaire royal et consentis par Le comte Dufort de Cheverny à

François Meunier le 30 avril 1765 (Jean- Nicolas Dufort venait d’acheter le

domaine), puis à Guillot, laboureur, et à son épouse, le 14 janvier 1772 (6) (nous ne sommes pas allés plus en arrière dans le temps). Ces

actes concernent la ferme (métairie dans les actes) de la Rousselière et

comportent l’indication des terres dont le fermier a la jouissance et,

notamment, « la terre de la Vallée dans laquelle le tuillier de Cheverni

tire des terres pour l’usage de ladite tuilerie, lequel tirement les preneurs

seront tenus de souffrir... ».

Où l'affaire se complique

Pierre Granger, qui vient de signer le bail de la tuilerie,

décède à Cheverny le 14 juillet 1801, laissant sa veuve, Jeanne Billaut, avec

deux enfants qui ne sont pas en âge de travailler. Son fils, également prénommé

Pierre, est né en 1796 et a cinq ans et sa fille Marie-Anne, née le 6 janvier

1797, alors que le couple habitait encore Candé, a 4 ans. Au recensement de la

commune de Cheverny de 1831, Pierre Granger fils, âgé de 35 ans, exerce le métier

de journalier. Par ailleurs, Jeanne Billaut, veuve Granger, loue une grange «

située au bourg, commune de Cheverny faisant partie de la maison occupée par

ladite veuve Granger... » selon bail en date du 12 septembre 1811, passé devant

maître Martin, notaire à Cour-Cheverny. En 1811, elle n'habite donc plus la

tuilerie. Enfin, dans son acte de décès du 25 octobre 1830 à Cheverny, sa

profession (ainsi que celle de son fils déclarant) est celle de journalier.

La « saga » de la famille Bourbon

La généalogie de la famille, établie par Christian

Béastre (Geneanet) nous a permis de remonter à Louis Bourbon, né en 1750 et

baptisé en 1758, journalier et tuilier, qui se marie le 7 juin 1791 à Blois

avec Marguerite Perreau. Travaillaitil comme ouvrier tuilier à Cheverny ? La

question peut se poser, avec une réponse positive plausible, puisque l'acte de

naissance de son fils Louis Pierre Bourbon, né à Cheverny, le 24 août 1794,

mentionne qu'il est tuilier et qu'il habite Cheverny à cette époque. (7

En l'absence de documents de recensement avant

l'année 1931 ou de nouveau bail dont nous n'avons pas retrouvé la trace, il

existe une période d'incertitude sur le devenir et le fonctionnement de la

tuilerie (nous savons qu’elle a été démolie en 1855). Cependant, l'hypothèse

que la gestion de la tuilerie ait été reprise par Louis Bourbon avec, par la

suite, l'aide de son fils Louis Pierre et des autres membres de sa famille

semble crédible, dans la mesure où il n’existe pas d’autre tuilerie à Cheverny

et que nous avons la preuve, d’une part, qu’ils habitent Cheverny (le bourg) et

que, d’autre part, la famille Granger n’habite plus la tuilerie (comme vu

ci-dessus). Cette hypothèse est confortée par les actes d'état civil des

intéressés entre les années 1800 et 1831 (date des premiers recensements de

population que nous avons pu consulter).

Sont ainsi mentionnés comme tuiliers (ou thuiliers)

:

- Louis Pierre Bourbon, dans l'acte de naissance

de sa seconde fille Augustine Madeleine, née le 24 novembre 1918 à Cheverny.

L'acte précise « Tuilier en cette commune », et dans l'acte de naissance

de sa troisième fille Joséphine Pauline, née à Cheverny le 14 août 1820.

- Pierre Rémi Bourbon, plus jeune fils de Louis Pierre

Bourbon, décédé à Cheverny à l'âge de 15 ans le 20 avril 1820 (Pierre Rémi est

tuilier dans l'acte de décès).

- Louis Bourbon (le père de Louis Pierre) est

mentionné dans l'acte de mariage de sa fille Marguerite avec Étienne Leroux le

26 novembre 1820 (tuilier à Cheverny).

- Il est aussi mentionné tuilier (ainsi que Louis Pierre)

dans l'acte de naissance de sa fille Marie-Geneviève du 8 mars 1817.

Les recensements comme sources de renseignements (8)

Les renseignements fournis par les recensements des

habitants de la commune de Cheverny de 1831 a 1906 sont essentiels car ils

permettent de constater que la famille Bourbon est présente dans le bourg de Cheverny

sans discontinuer jusqu'en 1896, formant une véritable dynastie, comme cela s'est

produit pour d'autres familles dans des villages solognots.

Les renseignements fournis par les recensements des

habitants de la commune de Cheverny de 1831 a 1906 sont essentiels car ils

permettent de constater que la famille Bourbon est présente dans le bourg de Cheverny

sans discontinuer jusqu'en 1896, formant une véritable dynastie, comme cela s'est

produit pour d'autres familles dans des villages solognots.

Effectués par maisons et foyers, les recensements mentionnent

généralement l'état civil, le statut dans la famille, l'âge et la profession de

chacun des habitants. Pour la famille Bourdon, la profession mentionnée dans

tous les recensements est celle de tuilier.

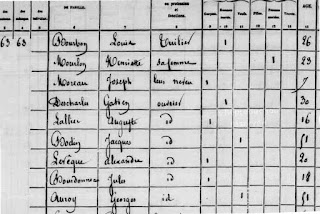

C'est ainsi que le recensement de 1831 mentionne comme

habitant le bourg de Cheverny :

- Louis Bourbon, 80 ans, tuilier ;

- Louis Bourbon, 36 ans, tuilier (il s'agit de Louis

Pierre né en 1794) ;

- Élisabeth Mourlon (Marie-Anne), son épouse ;

- ses cinq enfants et Sylvain Chartier ouvrier tuilier.

Les recensements des années 1836, 1841, 1846,

mentionnent toujours Louis (Pierre) Bourbon, son épouse « tuiliers » et ses enfants,

ainsi que Pierre Moreau (futur beaufrère qui apparaît en 1841, seul, puis avec

son épouse et une fille en 1846).

Le recensement de 1851 est identique aux précédents

mais Louis (Pierre) qui a 56 ans, est « tuilier propriétaire » et l'un de ses enfants,

habitant avec lui, Louis-Joseph né en 1829, devient tuilier.

Le nombre de tuiliers augmente à partir du milieu

du XIXe s.

En 1856, Louis (Pierre) Bourbon âgé de 62 ans est

« rentier » et habite séparément du reste de la famille avec son épouse. Les autres

Bourbon sont : Louis-Joseph Bourbon, 26 ans, tuilier, son épouse Henriette

Mourlon, (dont les prénoms pour l'état civil sont Émilie Honorine Henriette) et

six ouvriers qui sont hébergés par eux et figurent dans le foyer recensé.

En 1861, Louis-Joseph Bourbon, tuilier, vit avec

son épouse Henriette Mourlon et leur fille Aimée. Deux ouvriers demeurent avec

eux (Henriette est couturière).

|

| Recensement de 1856 à Cheverny (extrait) |

À noter que le beau frère de Louis-Joseph Bourdon,

Pierre Moreau (qui a épousé Eugénie Bourbon, soeur de Louis Joseph), ainsi

qu’un nommé Henri Richard, 17 ans, (qui vit avec son père, terrassier) sont

aussi tuiliers.

Mais où travaillent-ils ?

La question se pose, suite à l’arrêt en 1855 de

l’activité de la tuilerie qui appartient au domaine de Cheverny (matrice

cadastrale de 1885 qui se rapporte aux parcelles concernées). Le marquis de

Vibraye les a cédées à la commune de Cheverny à l’occasion de la construction

de l’école de filles en 1884 (la mention « VP » pour voie publique indique

la nouvelle destination). Ce document mentionne en effet la démolition en 1855

de la tuilerie et de certains bâtiments (seules subsistent les maisons

d’habitation). Cet arrêt d’activité est vraisemblablement causé par la

construction de l’école de garçons ouverte la même année qui se trouve à

proximité immédiate des fours de la tuilerie (9).

Construction de la tuilerie de Cour- Cheverny en

1851

La fermeture de la tuilerie de Cheverny est concomitante

avec la construction d’une tuilerie par Michel Molitor (qui était carrier) au lieudit

« Lalleu » à Cour-Cheverny. Ce dernier demande l’autorisation de construire au

préfet par courrier en date du 15 janvier 1851. L’arrêté qui lui accorde cette

autorisation date du 21 février 1851 (10).

La construction de cette tuilerie ne semble pas étrangère

à la fermeture de celle de Cheverny et a vraisemblablement permis aux Bourbon et

à leurs ouvriers de continuer leur activité. Les Bourbons ont des liens avec

Michel Molitor et les habitants de Lalleu puisqu’ultérieurement ils rachèteront

à cet endroit une maison et ses dépendances, ainsi que la tuilerie elle-même.

Or, depuis sa construction, jusqu’à l’arrêt d’activité de cette tuilerie, les maisons

situées à Lalleu sont, soit louées à des tiers, soit habitées par leurs

propriétaires qui ne sont pas tuiliers, ainsi que cela résulte des recensements

de Cour-Cheverny (pour les secteurs de L’alleu, de la Borderie et du Carroir

qui bordent la tuilerie) et des actes de transmission de propriété. Cette

situation permet de penser raisonnablement que les Bourbon exploitent la

tuilerie.

La construction de la nouvelle tuilerie de Cheverny

|

| Situation du terrain destiné à l'établissement d'un four à chaux appartenant aux sieurs Bourbon et Brément à Cheverny |

Le 10 juillet 1863, Louis Pierre Bourbon et Alfred

Brément (qui est le boulanger du village) déposent un brevet auprès de la

préfecture de Loir-et-Cher concernant un four à chaux, à briques et à tuiles à

foyer unique. Il s'agit d'améliorations apportées à un brevet déposé au milieu

du XIXe s. par un autre tuilier (11).

|

| Lettre au Préfet |

Ce brevet est lié au dépôt à la préfecture le 25 juillet

1863 par Louis Bourbon d'une demande d'autorisation de construire un four au

Clos de l'Orme à Cheverny. À la demande du préfet, le maire prend, le 2 août,

un arrêté ordonnant l'enquête de commodo et incommodo (12) (décret du 15 octobre 1810 de Napoléon 1er sur les établissements

classés dangereux et insalubres). Cette enquête révèle que seul le marquis de

Vibraye s'oppose à la construction, estimant que le four est trop près du parc du

château (mais cet argument n'est cependant pas retenu, le four ne rentrant pas

dans la catégorie des feux ouverts). L'autorisation de construire le four,

situé à 50 mètres seulement du parc, avec une cheminée d'une hauteur de 15 m,

est accordée par le préfet le 28 septembre 1863. Pourquoi cette nouvelle tuilerie

? Vraisemblablement afin de devenir propriétaire de leur outil de travail car à

cette époque, ils n’ont pas encore acheté la tuilerie Lalleu de Cour-Cheverny.

Lettre au Préfet : Louis Bourbon, tuilier et chaufournier au

bourg de Cheverny, écrit au préfet le 25 juillet 1863. Il sollicite l’autorisation

de faire construire une usine à faire cuire la chaux, la brique et la tuile sur

un terrain situé entre les deux routes de Blois à Bourges et de Contres à

Bracieux à une très grande distance de toute habitation. La cheminée s’élèvera

à quinze mètres, ce qui permettra à la fumée de n'incommoder personne...

L’acquisition par Louis Joseph Bourbon et son

épouse de la tuilerie « Lalleu » et d’’une maison au même endroit à Cour-Cheverny

Louis Joseph Bourbon acquiert, suivant acte reçu

par maître Yvan, notaire à Cour- Cheverny, en date du 4 janvier 1885 :

« ...

Une tuilerie à Lalleu près le bourg et commune de Cour-Cheverny :

- premier corps de bâtiment [à usage d’habitation et

un séchoir] ;

- deux autres séchoirs ;

- cellier, chambre froide, séchoir ;

- cour, dans laquelle se trouve un atelier à démouler,

un puits et un séchoir en bois ;

- jardin derrière » (13).

L'apogée des deux tuileries

Après la construction de la nouvelle tuilerie du

Clos de l'Orme, l'activité se poursuit et se développe avec la tuilerie de

Cour-Cheverny. Les recensements des années 1866, 1872 et 1876 font état de la présence

à Cheverny des mêmes familles de tuiliers, à savoir : Pierre- Louis Moreau avec

son épouse et ses deux enfants, ainsi que Joseph Moreau-Bourbon Louis-Joseph,

son épouse, ses 2 enfants dont Aimée qui, en 1876, à 20 ans, est devenue tuilier,

et un domestique. Trois autres ouvriers tuiliers vivent en 1866 avec leur

famille dans le bourg de Cheverny : François Lahilleau et les frères Brinas. En

1872, l'un des frères Brinas et Coneau Constant.

Les recensements de 1881 et 1886 à Cheverny

comprennent les deux familles presqu'au complet (les enfants ont grandi), à

savoir :

- Louis Joseph Bourbon, sa fille Aimée (1881), son

fils Ludovic (1886), un parent, Eugène Gouard, tous les quatre tuiliers, et un

domestique... Son épouse Henriette est toujours couturière (Aimée n'est plus

mentionnée en 1886).

- Pierre Louis Moreau, sa seconde épouse Ernestine

Bourbon, ses deux enfants, Augustin et Gabrielle, tous les quatre tuiliers. C’est

à cette époque, pendant les dix années suivantes, que les tuileries emploient

le plus de personnel.

Le déclin

Parallèlement se développent les grandes structures

qui amènent progressivement la disparition des multiples petites exploitations installées

en Sologne. Les besoins sont immenses et la concurrence de ces grosses structures

liées à la mécanisation de la production des tuiles et des briques nécessite des

investissements trop importants qu'elles ne peuvent pas effectuer. La première

tuilerie mécanique fonctionne à partir de 1898 à Roumazières en Charente.

Pour les tuileries de Cheverny et de Cour- Cheverny,

cette évolution et le décès de Louis Joseph Bourbon en 1895 entraînent leurs

disparitions en quelques années. Déjà, en 1889, une partie des installations du

clos de l’Orme à Cheverny sont arrêtées (démolition partielle sur la matrice

cadastrale).

Le recensement de 1896 fait apparaître comme seuls

tuiliers à Cheverny Henriette Mourlon, (« chef ») veuve de Louis Joseph Bourbon

décédé l’année précédente et Louis Bourbon, 33 ans, leur fils.

Dans le cadre du règlement de la succession de son

père, Louis Bourbon vend sur licitation (14), après décision

judiciaire, et suivant PV d’adjudication du 7 mars 1897 (maître Taillebois

notaire à Blois et maître Huet, notaire à Cour-Cheverny) les immeubles (ou ce

qu’il en reste) :

- la tuilerie et les bâtiments du clos de l’Orme à

Cheverny (lot n° 4) ;

- la tuilerie et les bâtiments annexes, situés à Lalleu

(Cour-Cheverny, lot n°5).

Ils sont adjugés respectivement à Louis Paunin,

agriculteur exploitant la ferme de la Rousselière (seule la maison d’habitation

ne sera pas détruite) et pour le lot 5 à monsieur Chauveau (déjà propriétaire

d’une maison et de bâtiments mitoyens. Il est curieux que la matrice cadastrale

mentionne en 1899 que la tuilerie Lalleu a été démolie alors que le four et le

séchoir subsistent encore. Il s’agit plutôt de la constatation de l’arrêt de

l’activité. Le four a été restauré en 2014 par son actuel propriétaire (cf.

renvoi n°2).

Lors des recensements de 1901 et de 1906, il n’y a

plus de Bourbon habitant la commune de Cheverny, ni aucun autre tuilier. Pierre

Moreau et sa famille sont, eux, journaliers depuis 1896.

Ainsi s'achève la saga des Bourbon-Moreau, tuiliers

à Cheverny.

F.P.

Notes :

(1) GRAHS : Groupe de recherches archéologique et historiques de Sologne

- www.grahs.1901.org.

(2) Ouvrage « Les grandes heures de Cheverny et Cour- Cheverny en

Loir-et-Cher... et nos petites histoires » Éditions Oxygène Cheverny, pages 218

et suivantes.

(3) AD 41 : 3 U 50 16 (inventaires actes notaires de Cour- Cheverny).

(4) Vuidanges : action de vider, débarrasser en moyen Français

(dictionnaire Godefroy).

(5) Le procureur représente les habitants de la commune et est élu en

même temps que les 3 maires et les conseillers municipaux (voir note 2

ci-dessus, page 247 et suivantes du livre).

(6) AD 41 : 2 E 50/90.

(7) AD 41 : 5 MI 50/R6.

(8) AD 41 : 5 MI 50/R6.

(9) AD 41 : 3P3 50/4 et 4 RDC orange 1031/4.

(10) AD 41 : 5 M 192./141/1283/1 et AD 41 : 1851 W 72.

(11) AD 41 : 2 MILN/R 60 et bulletin des lois de la République française,

volume 2 numéros 1504 à 1557 p. 410 : 1 114. Brevet d’invention dont la demande

a été déposée le 12 juillet 1865 au secrétariat de la préfecture du département

de Loir-et-Cher par le sieur Moreau (Pierre-Louis), tuilier à Cheverny, pour un

perfectionnement apporté au four à chaux et à briques à feu continu pour

lesquels les sieurs Brément et Bourbon ont pris un brevet d’invention de 15 ans

le 10 juillet 1863.

(12) Enquête de Commodo et incommodo, enquête préalable effectuée par

l’administration avant la prise de certaines décisions (Etablissements

dangereux, incommodes et insalubres...).

(13) AD 41 : 3 P3/50/4.

(14) Vente sur licitation : vente d’immeubles aux enchères dans le

cadre d’une succession.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter