Au XVIIe siècle, Jean Buisson, lieutenant au régiment de Sainte-Maure, résidait au château des Fuzellières. Puis Gilles Lambotte, ingénieur hydraulicien et Maître des Ponts-et-chaussées, acquit le domaine au début du XVIIIe siècle (1). Sur la carte de Cassini (XVIIIe s.) est mentionné à son emplacement précis « La Fusillère ».

|

| Carte de Cassini |

Le cadastre napoléonien retiendra « La Fuselière ».

L’orthographe évoluera avec

« Les Fuzellières » sur un acte de vente du 15 mars 1804, parfois « Les Grandes

Fuzellières » (acte de 1833 et suivants). Le cadastre actuel mentionne « Les

Fuselières ».

15 mars 1804 (24 Ventôse an

12) : M. et Mme Bourdeau-Percheron

achètent « Les Fuzellières » à Charles Balbeau et Dame Monique Juiffrener, son

épouse. La propriété ne s’étend à l’époque que sur la moitié environ de sa

superficie actuelle. Le couple Bourdeau-Percheron agrandit le domaine, d’abord

en 1806, puis Mme Bourdeau, née Percheron, alors veuve, acquiert un surplus en

1817.

|

| Cadastre napoléonien |

15 janvier 1833 : Marie Marguerite Julien Percheron, veuve Bourdeau,

donne ses biens par partage anticipé à ses enfants : à son fils Jean et à sa

fille Marie. Elle décède la même année. Après partage, la propriété des «

Grandes Fuzellières » est attribuée à Jean Bourdeau.

22 avril 1843 : Le comte Ferdinand Bonnin de la Bonninière, comte de

Beaumont (en référence au château de Beaumont-la-Ronce - 37) achète le domaine

à Jean Bourdeau. La propriété comptait alors 15,28 ha. Le nouveau propriétaire

n’a de cesse que d’agrandir son domaine par diverses acquisitions de terres et

de vignes. Il achète aussi la maison de Jouvençay ainsi qu’une petite écurie et

divers bâtiments.

|

| Les Fuselières (octobre 2020) |

16 mai 1880 : Le fils du comte de Beaumont, le vice-amiral Jean

Olivier de la Bonninière, comte de Beaumont, hérite du domaine en toute

propriété, suite au décès de son père. Le vice-amiral restaure et modifie les

bâtiments au cours de son mariage : notamment le bâtiment servant de cuisine.

La serre qu’il a fait construire est à peine achevée en 1905.

26 novembre 1905 : Vente par adjudication du domaine des « Fuzellières »

. « Le domaine a été livré

aux enchères sur la mise à prix de 5 000 francs. Plusieurs enchères ont été

portées par différentes personnes.../... Deux bougies allumées sur cette enchère

s’étant éteintes sans qu’il en ait été porté d’autre, M. Louis Marie Charles

Antoine Ruinard, Baron de Brimont, lieutenant du premier régiment de

cuirassiers en garnison à Paris.../... a été proclamé adjudicataire moyennant, entre

autres charges, le prix principal de 51 500 francs.

Enregistré à Contres, le 8

décembre 1905 ».

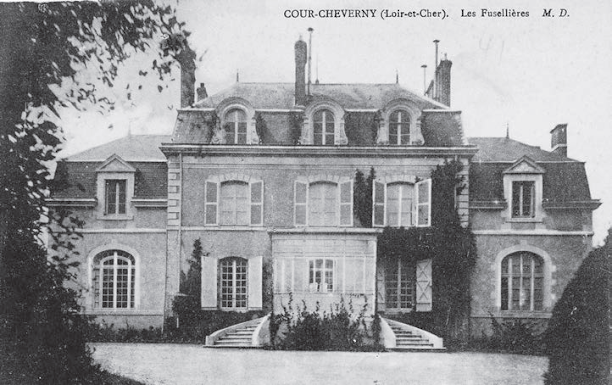

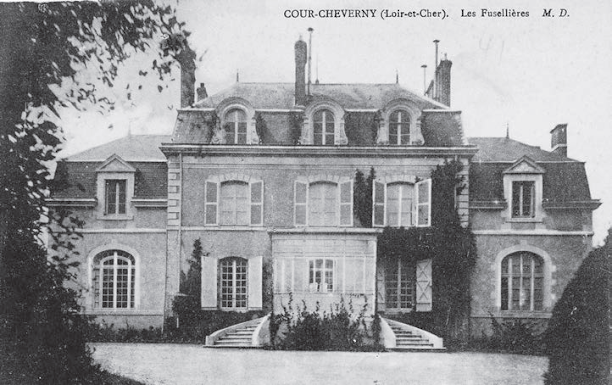

|

Les Fuselières avant les modifications apportées en 1905, notamment la suppression du petit

bâtiment à gauche (cuisine), de l'escalier extérieur et de la terrasse (à droite) au profit

de la construction de deux ailes. |

28 novembre 1912 : Jeanne Émilie Maigre, veuve de Henri Boutet achète le domaine. Elle ne le conserve qu’un an.

15 décembre 1913 : Jules Chavarin et Octavie Schoeffer acquièrent « Les

Fuzellières ». Ils y ajoutent quelques terres.

12 avril 1947 : Octavie Schoeffer, veuve de Jules Chavarin depuis mai

1943, vend le domaine des Fuzellières à Charles Mennessier qui cherchait à

acheter une propriété viticole afin de produire son propre vin.

|

Les Fuselières, façade côté véranda. Deux ailes ont été ajoutées

de part et d'autre du bâtiment central |

Le domaine inclut alors une

maison élevée sur cave avec perron au Nord et à l’Est, comprenant :

- au rez-de-chaussée : une salle

à manger ayant à sa gauche un petit salon, une salle de billard et un grand

salon. À sa droite, l’office, la cuisine, le garde-manger, l’escalier de

service et les W. C. ;

- au premier étage : un

vestibule, 6 chambres à feu, 3 cabinets de toilette, salles de bains, W. C. ;

- au 2e étage :

6 chambres à feu mansardées dont 2 avec alcôve et 2 cabinets de toilette. Les

autres chambres sont à usage des domestiques, avec W. C. ;

- grenier au-dessus et véranda

au-dessus du perron d’arrivée. Cour, jardin anglais, potager et serre.

Les communs : plusieurs corps de

bâtiments dont, au Nord, une remise, une buanderie, une chambre à feu, un

fruitier, 2 chambres mansardées, une écurie et un boissier. Côté Midi, une

halle avec 2 pressoirs, un cellier et un hangar. Le bâtiment côté Est, qui

ferme la cour, comprend 2 chambres de domestiques, une écurie avec 2 selleries.

Parc du côté de la façade Est du

château et petit bois de sapins du côté de la façade Ouest. Terres et vignes

d’un seul tenant de 15,10 hectares.

La vie aux Fuselières de

1947 à 2007

En juillet 2007, Christine Bied

(née Mennessier- Nodier) écrit « 60 ans de souvenirs aux Fuselières ». Le récit commence en 1947, à partir de l’achat du

domaine par son père. Ce témoignage est d’autant plus savoureux qu’il retrace

quelques épisodes de la vie de Cour- Cheverny durant cette période, en faisant référence

à des commerçants ou à des figures qui ont marqué la mémoire de nos anciens...

Christine Bied : « Dès la première année un important chantier

fut ouvert. .../...Très vite les citernes se montrèrent insuffisantes pour une

famille nombreuse et un puits, profond de 25 mètres, dut être foré devant la

maison par l’entreprise Huillet (2).

Si le grand salon était

peint, tel qu’il est encore aujourd’hui, les autres pièces de la maison avaient

un besoin de renouveau. Chaque été, en week-end ou en vacances, grand-père (3) entreprenait un chantier avec parfois l’aide du locataire de la

chambre. Le grand fournisseur de papiers peints, colle, pinceaux, peintures, etc.

était le magasin Coupé, rue Porte-Côté, à Blois.

Du chauffage central, il

n’y avait que les radiateurs. Pour chauffer les chambres, on passa des poêles à

bois aux poêles à fuel. Le gros poêle Godin de la salle à manger n’a été

remplacé que lors de la nouvelle installation du chauffage central par M.

Lemaire, plombier à Cour-Cheverny. Il faut dire que les Fuselières n’étaient

pas habitées l’hiver, que le grand salon n’était ouvert qu’en été et que nous n’habitions

pas le second étage.../... Autre chantier dans la maison : la réfection du parquet

du grand salon ». L’extérieur ne fut pas délaissé pour autant et les

entreprises de maçonnerie Guignebert, et de charpente-couverture Poisson, sont

souvent intervenues.

|

| Le forage du puits (1947) |

Que faisait grand-père ?

Christine Bied : « Grand-père était un homme de jardin, du grand

air, un bricoleur né. Il arrivait en vacances avec une liste énorme de petits

et grands travaux à faire qui ne lui ont jamais fait peur.

Il était : -le maître

d’oeuvre des cultures. Cela allait de la taille des arbres, à la cueillette des

fruits, à leur conservation, à la direction des hommes de terrain ;

- le roi des fleuristes,

le champion de la bouture, le Maître de chais ;

- vitrier (entretien de la

serre) ;

- mécano-vélos (une rente

en achat de pneus, chambres à air, câbles de freins, gardeboues... a été versée

à la maison Trousselet) ;

- relieur d’art (une grand

partie des livres de la bibliothèque a été reliée par lui) ;

- maçon : lors de l’achat

de la maison il n’existait pas d’escalier côté sud. Il a donc fallu le construire.

Ce que fit le maître des lieux, ramassant des pierres à gauche et à droite, prenant

les margelles de la fosse de la bassecour et colmatant le tout au ciment. Les

escaliers extérieurs occupent souvent une grande place dans la vie des

familles. Lieux d’apéros, devant la maison au pied de la véranda, derrière la

maison pour le café, les bains de soleil, l’après dîner à la poursuite des

étoiles filantes et même des spoutnicks. Ils sont emplacements rêvés pour les

photos ;

|

| Les Fuselières en 1947 |

- menuisier à ses heures.

Il a fabriqué des lustres avec des lattes de bois venant des caisses de vin et

des petites soucoupes en bois. Il a fabriqué un pupitre de lecture pour Mamée.

Il a réparé les maquettes de bateaux, peint et moulé des soldats de plomb...

Le garage était sa caverne

d’Ali Baba. On y trouvait des boîtes entières de clous, vis, boulons rouillés,

pots de peintures à moitié vides, pinceaux secs, vieux outils, le tout rangé

dans d’anciennes caisses de munitions laissées par les Allemands lors de leur

départ de Bois Renault. Les jeunes bricoleurs en herbe y faisaient une razzia ».

La culture aux Fuselières

Christine Bied : « Les Fuselières n’étaient pas seulement une

villégiature, mais aussi une propriété de rapport !

On a moissonné aux

Fuselières, louant la batteuse des frères Revaux et faisant appel aux fils

Cheramy. La luzerne a assaini la terre derrière la serre. Des pommiers plantés

avec vente de la production à la Franciade, puis arrachés avec une prime ! Une

année faste a vu la vente de framboises pour confitures.

Grand-père, coiffé de son

casque colonial rapporté d’un voyage pour le compte de la Société Rigaud aux

Indes, sécateur en main, raphia sortant de sa poche, mastic Pelton dans le panier,

passait des heures à tailler, raccourcir, éclaircir, ramifier les pommiers. Il

y avait même un outil pal-injecteur pour envoyer, sous pression, de l’engrais

aux racines. Il ressemblait à une énorme aiguille de seringue. |

La cheminée de la

salle à manger |

Au moment de la cueillette

il se faisait accompagner de M. Beaugrand et de ses gendres qu’il n’hésitait

pas à faire monter dans l’arbre. Les caisses étaient ramenées en choux-carrosse

(brouette), dans le chariot vert, puis sur le plateau du tracteur que le

patron, qui n’avait pas son permis de conduire, aimait utiliser. Il ne portait

pas des bourbettes (sabots), mais des espadrilles. L’hiver, son casque colonial

était remplacé par un feutre mou.

Le rangement dans le

fruitier, les claies ayant été construites par lui-même aidé de Roger Calcus,

était tout aussi méticuleux. Un hygromètre, un baromètre régissaient la

température du lieu. Malgré toutes ces précautions les fruits sur la table

n’étaient pas toujours de première qualité :

"Il faut manger ceux

qui sont mûrs et ne se conserveront pas", disait le maître du fruitier, au

grand dam de Mamée qui rétorquait :

"Jean, tes fruits

sont pourris, les bons sont dans le fruitier". Le même reproche ressortait

pour le vin : "Jean, ton vin est infect..." Tout en le buvant... Or,

d’une façon très émouvante, Mamée, auprès de grand-père mourant, lui demanda

pardon pour la sévérité avec laquelle elle jugea la production fruitière et

vinicole de son mari ».

Les vendanges

Christine Bied :

« Une place de choix était

réservée aux vendanges. Celles-ci étaient le grand rendez-vous des courageux et

la joie d’un week-end pour les petits. Grand-père préparait les sécateurs, les

seaux... Outre les ouvriers fidèles tels Renaud de Froberville, les Delaruelle,

chaque année il était fait appel à une nouvelle main d’oeuvre qui, néophyte, acceptait

avec plaisir, mais ne revenait pas forcément une seconde fois !

Il faut reconnaître que

l’ambiance était fort agréable, gens de la terre et citadins partageaient les

repas copieux. Après le dîner, des jeux animaient la soirée : ambassadeur,

bouchons, rami, etc. Et pour finir, vers 22 heures, on demandait des bras

vigoureux pour un dernier coup de barre au pressoir. Autre habitude : la sortie

nocturne, en forêt de Cheverny, pour entendre le brâme des cerfs. |

| Les vendanges aux Fuselières |

La récompense pour les

fidèles travailleurs : un carton de pommes, de poires et une bouteille de marc.

Grand-père était détenteur d’un privilège de bouilleur de cru. Ce qui lui a

permis de faire également distiller des prunes. Les cépages étaient le Rayon

d’or, importé de Bois Renault, le Sauvignon et le Romorantin. Quelques rangs de

rouge, qui n’avait rien à voir avec un Saint-Émilion !

La vinification ne se

faisait pas dans les meilleures conditions. Si dans le Bordelais on achète des

fûts neufs chaque année, ici, on utilisait les vieux fûts de Bois Renault,

légèrement décomposés.

Après pesage du moût pour

connaître la teneur en alcool, l’apport de sucre était parfois nécessaire et

l’on courait à la Coop acheter les kilos de sucre nécessaires à la chaptalisation.

Le cru n’était pas très grand mais se laissait boire facilement, arrosait les

repas d’été, assurait la consommation parisienne du propriétaire.

Avant l’ère du tracteur,

c’est « Mumule » qui était attelée à la charrette que nous devions parfois

pousser pour sortir des ornières. Dès que certains petits enfants eurent

atteint la taille voulue, ceux-ci portaient la hotte. La récolte se faisant

toujours un week-end. Nous vendangions par tous les temps. Si le froid était

trop intense, du vin chaud et des tartines de rillettes étaient apportés dans

les rangs pour remonter le moral des troupes. Le temps de pause au bout des

rangs était très apprécié.

Le retour au pressoir

faisait la joie des petits, pousser la barre, pomper la cuve pour mettre dans

les fûts, goûter et abuser de la bernache, avec les inconvénients liés à ce

breuvage ! se battre à coups de grappes de raisin, rouges de préférence, était

le baptême du vendangeur ! Même l’ambassadeur d’Australie y eut droit.

Le seul désagrément de ce week-end

était l’obligation de rentrée sur Paris, le dimanche soir, le dos endolori, les

mains salies par le tanin ».

Le jardin fleuriste

Christine Bied : « Une autre passion de Grand-père : le jardin

fleuriste. Bien dessiné au milieu de la roseraie, devant la serre, des plates-bandes

rectangulaires, des plates-bandes rondes bordées de pierres et les allées à

désherber souvent. Les fleurs élevées dans la serre étaient : zinnias, roses

d’Inde, asters, soleils, gerbes d’or, marguerites, dahlias, au fond du jardin

une acanthe que Mamée arrachait régulièrement, n’aimant pas le feuillage, ancolies,

la fleur de Charles Nodier paraîtil, des pieds de lavande, des pivoines, des althaeas,

des hortensias (souvenir de Perros Guirec) quelques plantes aromatiques, etc.

Le tour de la maison était fleuri avec des roses et oeillets d’Inde, salvia,

corbeilles d’argent, millepertuis devant la cuisine, etc.

La taille des rosiers griffait

les mains du botaniste qui, refusant le port de gants, se présentait aux

soirées de gala du Tribunal de Commerce avec des griffures qui pouvaient

laisser croire à une lutte avec des chats sauvages ou à la chute dans un

roncier. Les dernières années, le Père Rabotte donnait les coups de bêche.

Dans un angle du jardin

fleuriste, il y a la serre. Elle a nécessité un entretien constant : carreaux cassés

à remplacer, mastic décollé à remettre, peinture des ferronneries, etc. Et

grand-père, qui avait inventé une sorte de radeau fait de deux grands rondins

et de planchettes liés avec du vieux fil électrique, attachés au passage supérieur,

descendait sur cet appareil pour atteindre le haut et le milieu des carreaux. Hélas,

suite à un violent orage de grêle, il fallu tout refaire. Les rosiers devant le

mur extérieur de la cour proviennent de greffes d’églantiers faites par le chef

jardinier ».

Que faisait donc Mamée ?

Christine Bied : « Mamée, en excellente maîtresse de maison,

courait après les grains de poussière, rangeait les armoires, comptait le linge,

faisait les confitures : poires, pêches, gelées de pommes, de coings,

grand-père se réservant les conserves de tomates, de prunes, de poires au

naturel. Il faisait aussi la liqueur des officiers, les cerises à l’eau de vie.

Malheureusement, il rapportait l’alcool de l’usine Rigaud dans des bidons ayant

contenus de l’eau de Cologne ou de lavande, ce qui donnait un goût très

particulier à ces liqueurs. Il demandait aussi de garder les noyaux des pêches

pour en faire de la liqueur ! |

| Les communs (1998) |

Mamée avait la lourde

responsabilité de gérer la domesticité de la cuisine, faire les menus, les

courses... Il n’était pas toujours facile d’avoir une cuisinière pour une

maisonnée de 15 à 30 personnes par été.

Ainsi sont passées aux

cuisines des Fuselières : Noémie, Marcelle Baudet et sa fille Sabine (bien

connue sous le nom de Mme Cabuile par la co-propriété Beffroy/Chatrousse à

Neuilly), Marguerite Meider, Marie-Jeanne, Elise, Pierrette, Madame Gandon,

Simone Meuvel, Madame Rabotte, Bernadette, fille de Julienne, mère Juju (alias

Julienne), madame Josette...

Mamée voulait privilégier

le commerce de proximité, aussi les courses étaient-elles faites à Cour- Cheverny

et, au fil des années, nous allions à la Boutique Verte sur la place de

l’église, à l’épicerie Lesage qui était devenue Maison de la presse, à la

boucherie Douet pour d’excellents rôtis de veau piqués, chez Genies pour le

jambon en croûte sauce madère, à la boulangerie Renaud pour les fameux desserts

: Paris-Brest, Succès, Printanier... à la supérette de Marinier .../... la

quincaillerie venait du magasin Lelièvre, la blanchisserie se faisait chez

Simone ex. Meuvel, Chéry livrait le fuel, Lemaire, plombier, livrait les

bouteilles de Butagaz... De toutes ces enseignes, seuls l’hôtel des Trois

Marchands tenu par Bricault, où nous allions peu, et la boucherie Château

subsistent.

|

| La serre (2020) |

La DS Citroën de la

"déesse", fut achetée au garage Giraud. Grand-père ne conduisant pas,

Mamée était promue chauffeur, le lundi matin pour déposer Jean à la gare, le

vendredi soir pour le prendre à la gare, les dimanches pour aller à la messe,

etc.

Il ne faut pas oublier les

fournisseurs de la « ville » (Blois) où Mamée, chaque année, allait renouveler une

partie de sa garde-robe : les chaussures chez Crochet, les jupes chez Tout

Chic. Mamée aimait marcher. Elle allait souvent ainsi à Cour-Cheverny en

passant le long de la voie du chemin de fer et, quand celui-ci fut supprimé,

par la route. Les enfants l’accompagnaient en vélos ou étaient poussés dans leur

voiture. Elle aimait aussi faire "le grand tour", c’est-à-dire

descendre par le terrain de tennis, passer devant Jouvençay, descendre jusqu’à

la route du Beuvron et remonter par la route des Huards et le pont de Trubert.

Elle appréciait également les promenades en forêt de Cheverny avec une poussée

d’adrénaline le jour où, ayant ramassé quelques champignons, le garde-chasse

fit son apparition au bout de l’allée ! Un autre coin de promenade : l’étang de

la Rousselière ».

L’église Saint-Aignan de

Cour-Cheverny

Christine Bied : « Nous avons connu deux curés attitrés :

Monsieur le Curé Tertre, qui venait, en vélo, en soutane, assister au déjeuner annuel

offert en sa faveur, puis le Père Dada. Les nouveaux officiants font partie

d’une Communauté.

Nous avions droit à deux

bancs d’oeuvre, l’un derrière le colonel et Madame de Verneuil qui prétendait

mettre un chandail de moins, aux cérémonies pascales, lorsque nous étions là. Ces

bancs fermés ont disparu.

À cette époque, les

enfants de choeur, lors de la Semaine Sainte, passaient de maisons en fermes

chantant "Alléluia, du fond du coeur n’oubliez pas les enfants de

choeur", chacun donnant oeufs, argent, bonbons que ces derniers se

partageaient.

Mademoiselle Madeleine et

la secrétaire du notaire tenaient l’harmonium et dirigeaient les chants avec

des voix haut perchées. Mamée, qui prenait "sa voix d’église" (qui ne

peut être transcrite ; c’était une certaine modulation) faisait la course, qui

de Mlle Madeleine ou d’ellemême entonnerait "Agneau de Dieu". On reconnaissait

la secrétaire du notaire, outre sa robe noire, à son allure en vélo. Elle

pédalait les jambes serrées, ses deux genoux se frottant. Pour descendre de sa

bicyclette elle faisait un petit saut sur le côté.

La nouvelle assistante du

Père Dada fut Françoise Texier. Durant la messe, elle semblait plus attirée par

la famille que par l’autel ! Grandpère faisait excès d’élégance pour venir à la

messe. Il portait chemise Lacoste et cravate ! Il avait aussi une certaine

propension à arriver en retard. Le samedi soir, ne sortant pas des Fuselières

en semaine, Monsieur faisait ses petites courses : tabac en haut du village chez

le marchand de journaux, en bas chez madame Parpeix pour acheter du mastic et autres

produits de bricolage. Ses petits fils, trop contents, trouvaient toujours une

raison pour l’accompagner !

Un autre souvenir que la

jeune génération ne peut oublier, c’est la similitude, avec la statue à droite

de l’autel, des doigts de l’Enfant Jésus dans les bras de sa mère et l’absence de

phalanges des doigts du Père Dada ! Ils ne peuvent non plus oublier les

cérémonies de la Semaine Sainte ! pas plus que l’assistance des locataires de

La Borde.

Quant au déjeuner avec ce

cher curé, la politesse des hôtes n’était pas toujours des meilleures ; après

avoir offert un cigare et un verre de prune, grand-père s’éclipsait dans son

fauteuil du bureau, d’autres allaient faire la sieste dehors ou dans leur

chambre...

Lorsque la messe n’était

pas célébrée à Cour- Cheverny, nous allions à Cellettes, Fontaines-en- Sologne,

Cheverny ou Chitenay.

Dans l’église de

Cour-Cheverny furent célébrés non pas "Quatre mariages et un

enterrement" mais dix mariages et trois enterrements ».

Les jardiniers des

Fuselières

Christine Bied : « Une fois encore c’est du côté de Bois Renault

que le premier ménage de gardiens des Fuselières est venu. En effet, le ménage

Roger et Pierrette Calcus était originaire de Ballan Miré. Ils se sont

installés dans l’aile gauche de la cour avec leurs deux enfants, Guy et

Linette. Le confort de leur habitation était des plus spartiate : ils

"allaient " dans une cabane en bois, dans le bois aux lianes. Ensuite,

un W. C. fut installé dans la pièce dites d’Arnaud.

Roger, tout comme ses

successeurs, était homme à tout faire : labourage, vignes, potager, bûcheron...

Il eut comme aide le père Beaugrand. Ce dernier était plus ou moins marabout et

avait soulagé, avec des emplâtres d’herbes sauvages, la jambe cassée de Papi. La

famille Beaugrand, dont un des fils est actuellement garagiste à Cour, habitait

le Puits de Jouvençay. Celui-ci n’avait pas l’allure actuelle, loin s’en faut.

Au potager, on pouvait

trouver beaucoup de légumes, carottes, haricots verts, petits pois, etc. Pour

Pâques, Roger faisait pousser des radis, les premiers de l’année. Un de ses

successeurs, Robert, fit de même. Une spécialité de Roger : la salade frisée

bien blanche. Sa femme Pierrette aidait à la maison : ménage, cuisine, service

à table... Elle s’occupait également de la basse-cour. Pierrette avait le don

d’atténuer les douleurs des brûlures. Un jour, un cuisinier de l’Hôtel des

Trois Marchands se brûla fortement. Il vint voir Pierrette qui, après

imposition des mains, le soulagea. Elle tenait ce don de sa mère. Sa fille

Linette n’en a jamais voulu. Y avait-il un sortilège ?

Chaque quinzaine,

Pierrette envoyait à Paris un panier d’osier en forme de malle dans lequel elle

mettait des légumes frais, des oeufs, des rôtis... Ce panier arrivait par le

chemin de fer et Pierrette le portait à la gare de Cour- Cheverny dans la

carriole de Mumule.

Le second ménage fut M. et

Mme Richard. Lui avait un grade de jardinier : il était "quatre branches".

Cela n’apporta rien à l’entretien de la propriété ni au potager. Sauf qu’il

remit la serre en état de chauffe, sema pour lui et vendit sa production.

Passant devant le chais, on voyait des paniers pleins de légumes et, lorsqu’on

en demandait pour la table, par hasard, il n’y en avait plus ! Monsieur vendait

sa production. Il partit de lui-même. Madame Richard, trop fatiguée, se

contentait d’un peu de repassage.

Le troisième ménage fut

Robert et Julienne. Ils arrivaient d’Indre-et-Loire près de chez Pierre

Mennessier. Robert assurait les mêmes tâches que Roger : potager, jardin,

ratissage, coupe de bois, légumes, outre les radis de Pâques, de la tétragone,

et des endives pas belles d’allure mais délicieuses, de la mâche... Son aide

jardinier était le Père Rabotte.

Julienne adorait

grand-père, elle était aux petits soins pour lui. Pour Mamée, elle ne fut pas

d’une aide aussi efficace que Pierrette. Elle était nature. Enfin, l’actuel

gardien de la propriété est Jean-Marie Laboyeau, qui participe grandement à

l’entretien de la propriété en toute complicité avec Arnaud, le nouveau

"régisseur" de la propriété ».

Les animaux aux Fuselières |

| Charlotte, la mule, tirant la cariole |

Christine Bied : « Pour nourrir la maisonnée il était prévu une

basse-cour comprenant des poules.../... Les poules, c’est très bien, mais elles

ont la mauvaise habitude d’avoir leur saison de ponte hors de la période

estivale. Les lapins, eux étaient bien présents, mais la myxomatose les a un

peu décimés même si Pierrette, en bonne infirmière, les vaccinait. Il y eut une

chèvre avec le lait de laquelle Pierrette faisait des fromages. Et il y avait

Mumule ou Charlotte. Elle avait été amenée de Bois Renault où, pendant

l’Occupation, elle remplaça les voitures. Elle avait un caractère tranché et ne

se laissait pas mener facilement. Qui, la mettant au piquet ne l’a pas vu

s’échapper et être obligé de courir après sur les routes environnantes ? Elle

avait deux sortes de harnais, l’un avec collier pour tirer la charrette jaune qui

servait aux travaux de forces (vendanges, ramassage des caisses de pommes), et

une "tenue de fête" pour être attelée à la carriole qui servait le

dimanche pour conduire à la messe de 10 h 30.../... Chacun s’est essayé à la

monter à cru ou avec une selle marocaine... Ce qui n’était pas du goût de la

mule qui ruait rageusement ! ».

Arnaud Chatillon revient sur

l’origine de l’achat du domaine des Fuselières par sa famille

«Mon arrière grand-père

possédait la propriété "Bois Renault" en Touraine, près de Luynes,

avec 300 hectares de terres. Durant la dernière guerre, il avait habité les

communs pendant que les Allemands occupaient le château. Mon arrière grand-mère

vend cette propriété en 1947. Mon grand-père, Charles Mennessier-Nodier, avec

sa part d’héritage, s’installe à Cour-Cheverny la même année. Mon grand-père,

directeur général des laboratoires Rigault, travaillait à Paris. Il était aussi

président du tribunal de Commerce de Paris. Les Fuselières étaient un endroit

"magique" pour ses enfants et toute la famille. Nous y passions nos

vacances, et souvent avec les cousins.

Mon grand-père était

présent aux Fuselières du 15 août au 15 septembre pour vendanger en famille sur

la propriété et, à sa retraite, de juin à septembre. Le cépage planté aux

Fuselières était "Le Rayon d’or"... Il produisait un vin qui n’était

pas commercialisable, et aussi du marc de raisin brûlé à la distillerie située près

de la gendarmerie actuelle, qui faisait l’objet d’une demande d’acquis que nous

allions chercher au Mail...

Grand-père s’occupait de

son jardin "fleuriste" situé devant la serre et de ses pommiers. On ramassait

et on calibrait les pommes avant de les amener à la coopérative. Le potager ne l’intéressait

pas... En 1965, nous avions une mule (Charlotte) qui tirait une carriole et

nous allions faire les courses à Cour-Cheverny avec ma tante. On s’arrêtait

parfois chez le père Leroux, maréchal ferrant en face du PMU (avenue de la République). La seconde forge à

l’époque était celle d’André Auger, en bas du village, près de la Vieille

Auberge ».

À noter qu’André Auger s’est

installé en 1954 ou 1955 comme serrurier-forgeron, mais n’était pas maréchal

ferrant.

Arnaud Chatillon : « Nous n’avions pas la télévision

aux Fuselières : mon grand-père reliait ses livres. C’est lui qui m’a donné le

goût de cette maison. Il est décédé en 1979 et ma grand-mère en 2000. Parmi

leurs 5 enfants, c’est ma mère, Martine Chatillon, fille aînée de Charles

Menessier-Nodier qui hérite du domaine ».

Martine Chatillon lègue la nue-propriété des Fuselières

à son fils Arnaud en décembre 2005.

J.-P. T.

Merci à Arnaud Chatillon et à Christine Bied

d’avoir accepté d’ouvrir leurs archives de famille, de les avoir agrémentées par

leurs souvenirs et d’autoriser « La Grenouille » à les publier.

(1) Source : Châteaux manoirs

et logis - Le Loir-et-Cher. Éditions Patrimoines médias 2019.

(2) Voir « Les grandes heures

de Cheverny et Cour-Cheverny en Loir-et-Cher... et nos petites histoires » - p.

192 : « Un puisatier au domaine de La Favorite ». Éditions Oxygène Cheverny -

Novembre 2018.

(3) Dans son livre de

souvenirs, Christine Bied appelle son père « grand-père », nom que lui

donnaient ses petits-enfants.

La Grenouille n°50 – Janvier 2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter