La Grenouille, dans son n° 18 de janvier 2013, a évoqué le souvenir d’un éminent botaniste, Adrien Franchet, qui fut, de 1857 à 1880, conservateur des collections paléontologiques et minéralogiques du marquis Paul de Vibraye (1809-1878). Aujourd’hui, nous nous intéressons à un autre botaniste local qui a largement contribué, mais de manière assez discrète, à la connaissance de la botanique de notre département et au-delà : l’abbé Lefrou, curé de Cour-Cheverny.

Le XIXe siècle, âge d’or de la botanique

Comme nous l’indique un document du Conservatoire botanique national du Bassin parisien, « Au XIXe siècle, les sciences naturelles connaissent un âge d’or et la botanique bénéficie alors d’un véritable engouement auprès des médecins, pharmaciens, instituteurs et curés de campagne, qui herborisent (1) à proximité de chez eux. C’est aussi l’époque des voyages naturalistes. Les botanistes échangent entre eux échantillons et observations ». Dans cette phrase, on identifie tout ce que nous avons trouvé concernant Julien Lefrou, au travers de biographies et d’hommages qui lui ont été consacrés, et dans de remarquables documents d’époque que nous a confiés le Muséum des sciences naturelles d’Angers, et notamment des correspondances entre botanistes.

Les origines de Julien Lefrou

Julien Lefrou est né au Cercueil (commune de l’Orne) en 1771. Il

est issu d’une famille implantée localement depuis très longtemps. Il fréquente

l’école de son village, tenue sans doute par un curé, et y apprend le latin. Il

s’intéresse beaucoup à la botanique ainsi qu’à l’histoire et à la géographie.

Ordonné prêtre vers l’âge de 20 ans, il exerce la fonction de vicaire à Boucé,

village voisin. Il fait alors partie du Clergé constitutionnel, créé en 1790 :

les prêtres sont salariés par l’État et ne dépendent plus directement du Saint

Siège. Cette église constitutionnelle prit fin en 1801.

Julien Lefrou se démet de ses fonctions de vicaire de Boucé au

bout de quelques années pour rentrer dans sa famille et remplit, à partir de

1796, les fonctions de greffier de la mairie du Cercueil, alors confiée à son

père. C’est vers cette époque qu’il rédige une monographie très détaillée de

son village.

Mais rapidement, il recherche une activité plus lucrative et

devient médecin, d’abord sans aucun titre officiel, tirant son savoir-faire de

la lecture de livres de médecine usuelle et de ses notions de botanique assez

étendues, et sans doute aussi auprès de son père, médecin lui aussi. Il exerce

à Sées en 1798, puis dans son village du Cercueil. Fort de ses quelques années

de pratique, il obtient du préfet un « certificat de santé » en 1803 et figure

à cette date sur le « Tableau des médecins et pharmaciens de l’Orne ».

En 1800, il est nommé maire du Cercueil. Mais sa situation devient

difficile après le Concordat (2) dans son village natal, et il devient

professeur de latin et d’histoire dans une école secondaire de

Mortagne-au-Perche pendant quelques temps, puis reprend la pratique des

consultations médicales.

Curé de Cour-Cheverny en 1820

En 1809, âgé de 38 ans, il reprend son activité de prêtre et

devient curé dans le diocèse d’Orléans : sans doute sa nomination était-elle

plus facile à cet endroit que dans son diocèse d’origine, vu ses antécédents

comme prêtre constitutionnel. Il est curé de Fontaines-en- Sologne en 1809,

puis de Montlivault en 1819 et de Cour-Cheverny en 1820, où il exercera sa

fonction jusqu’en 1837. Il semble que ce soit seulement à Cour-Cheverny qu’il

commence à s’investir pleinement dans la botanique : il réalise un herbier,

auquel il consacre tous ses loisirs, en explorant de nombreux sites de Cour-Cheverny,

Cheverny et des communes avoisinantes, mais aussi plus loin en Sologne, dans le

Perche et le Vendômois. Il entretient des relations étroites avec de nombreux

botanistes, locaux ou plus éloignés, dont certains de renommée nationale et

internationale. On retrouve trace de ces échanges dans de nombreuses lettres,

dans lesquelles Julien Lefrou fait preuve d’une grande rigueur, et surtout

d’une grande prudence afin de s’assurer que les informations qu’il mentionne

dans son herbier ne comportent pas d’erreurs. Tous ses propos, fort bien

écrits, montrent également chez lui une grande attention portée à ses

interlocuteurs, toujours soucieux de ne pas les déranger, ni de les décevoir au

cas où ses contributions ne soient pas à la hauteur des recherches entreprises

par la communauté scientifique.

L’herbier de Julien Lefrou

|

| Une page de l'herbier Lefrou, qui présente des échantillons de plantes datant des années 1830. Crédit photo : E-Recolnat-ANR-11-ISBN-0004. Muséum d'Angers |

Il consacre 17 années à la formation d’un herbier qui comptera

plus de 9 000 plantes, et nourrit des relations suivies avec les botanistes de

son temps, en particulier avec Alexandre Boreau, pharmacien à Nevers avec qui

il échange de nombreuses informations, plantes, graines et autres découvertes…

A. Boreau publiera « La Flore du Centre de la France » en trois éditions

en 1840, 1849 et 1857, dans lesquelles il regroupe, entre autres, l’ensemble

des connaissances botaniques du Loir-et-Cher. On peut lire dans cet ouvrage : «

La botanique subit, dans notre région, une éclipse de près de deux siècles, et

c’est à peine si l’on peut citer deux ou trois botanistes, jusqu’à Lefrou, dont

les recherches aient enrichi la flore de Loir-et-Cher. […] Grâce à l’abbé

Lefrou, qui sut concentrer toutes les données acquises, le département va enfin

être doté d’un catalogue des plantes de sa région, aussi complet qu’un pareil

travail pouvait l’être à cette époque ».

Son herbier contenait, outre la flore de Loir-et-Cher, des plantes

de plusieurs régions de France envoyées par d’autres botanistes, ainsi qu’une

belle collection de plantes de Russie rapportées par le docteur Romain Monin

(médecin à Saint-Pétersbourg avant de s’établir à Blois en 1829), et bien

d’autres…

Intégration au sein de la communauté

scientifique

|

| Catalogue des plantes : document Archives diocésaines de Blois |

En 1836, le Congrès scientifique de France tient ses assises à

Blois. À cette occasion, les botanistes locaux sont invités à publier un

catalogue des plantes de la province et Julien Lefrou se trouve tout à fait en

mesure de répondre à cette question. C’est en son nom et en celui de son ami le

docteur Marcellin Blanchet, médecin à Menars qui avait plus particulièrement

exploré les environs de cette localité, que l’abbé Lefrou présenta le «

Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le département de

Loir-et- Cher ». Cet ouvrage fera référence par l’exactitude de ses

déterminations et la localisation précise des populations de plantes rares.

Louis de La Saussaye (3) évoque alors « les botanistes distingués du

Loir-et-Cher, parmi lesquels M. l’abbé Lefrou occupe un rang honorable ».

On constate aussi la modestie de Julien Lefrou qui, lors de la publication de

ce catalogue, se montre hésitant, craignant de blesser certaines

susceptibilités, « en paraissant s’attribuer […] ce qui n’est que le

résultat d’un travail en collaboration ».

La trace des botanistes

Dans l’ouvrage publié par Adrien Franchet en 1885, « Flore de

Loir-et-Cher » que cette recherche nous a aussi amenés à consulter, nous

avons relevé quelques lieudits de nos communes où certaines plantes ont été

repérées par Julien Lefrou ou d’autres botanistes au XIXe siècle. Certains de

ces lieudits existent encore de nos jours (avec parfois des noms qui ont

évolué), d’autres ont disparu… Les indications précises de l’ouvrage

permettent aussi de retrouver la trace de tourbières, d’étangs, de carrières

implantées sur nos communes.

Quelques exemples :

• à Cour-Cheverny : « dans les carrières abandonnées de Jouvencay

», « champs près du moulin de Woilé

», « dans l’ancien étang de la Bijeaie », « à Bellevue, près des carrières de

Lidouanière » (aujourd’hui l’Hydouanière), « dans le jardin et la Vigne du presbytère,

où il (la plante) a peut-être été introduit par Lefrou », « dans le Beuvron,

derrière la ferme de la Chai »…

• à Cheverny : « champs avoisinant la sablière de Villavrain près de la

route de Contres », « au pont aux Barres », « près du Pont-Rouge, sur la route

de Contres », « tourbière près de l’ancien étang du Purgatoire », « bois des

Pétardières », « tourbière du bois de l’Enfer et tourbière près de Blutaine »,

« bords de l’étang de l’Ardilleux à droite de la route de Contres », « ancienne

marnière près de Belair, sur la route de Cellettes », « dans le parc, à la

fontaine Clopée et à Poussard ».

À

noter également que dans cet ouvrage, l’auteur mentionne et déplore que, sur

une période de 40 ans environ, certaines espèces aient disparu… Comme on peut

le constater, la raréfaction de la flore ne date pas d’aujourd’hui…

Un éminent botaniste, très modeste

Au

travers des écrits de Julien Lefrou, outre les aspects botaniques qui font

l’objet de longs développements, on mesure toute l’humilité et la prudence avec

lesquelles il échange avec ses interlocuteurs. Dans ses correspondances avec

Alexandre Boreau, il écrit par exemple :

« Oui, certainement, Monsieur, il me sera très agréable que

vous vouliez bien me donner votre avis, non seulement sur les plantes que j’ai

eu le plaisir de vous envoyer, mais encore sur toutes celles que je pourrai

vous transmettre à l’avenir ; je vous en prie même instamment, ne craignez

point de blesser mon amour propre : il ne doit pas être si chatouilleux celui

de quiconque a le désir de s’instruire. Ne m’épargnez pas les avis et les

conseils, je vous promets de les recevoir toujours en bonne part et avec

reconnaissance ». Et

dans une autre lettre : « Vous avez la bonté de m’indiquer, Monsieur, que

vous agissez déjà avec moi comme avec un ami ; vous me faites le plus grand

plaisir et j’accepte cette qualification avec la plus vive reconnaissance. Je

ferai de mon côté tout ce qui dépendra de moi pour répondre le moins mal

possible à tant d’amabilité ».

Une oeuvre brutalement interrompue

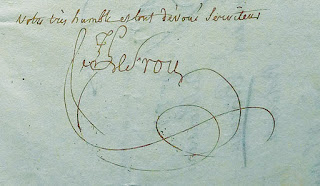

|

| Signature de l'abbé Lefrou au bas d'une de ses nombreuses lettres |

En

1838, l’abbé Lefrou subit une attaque d‘apoplexie qui le paralyse partiellement

et qui le contraint à quitter sa paroisse de Cour- Cheverny. Il se retire chez

son frère libraire à Blois au 93 rue du Bourg-Neuf, mais continue à travailler

la botanique malgré son handicap. Il décède en 1840, âgé de 69 ans «

laissant à ses amis le souvenir d’un savant modeste et sans prétentions » comme

l’a écrit l’abbé Arthur-Louis Letacq (1855–1923) dans sa « Notice sur l’abbé

Julien Lefrou ».

Alexandre

Boreau rachètera l’herbier Lefrou en 1840, « pour la modeste somme de 300

francs ». Intégré dans l’herbier Boreau, il fait désormais partie des

collections du Museum des Sciences Naturelles d’Angers.

P.L.

(1) Herboriser : Recueillir des plantes sauvages soit pour

les étudier, soit pour en faire un herbier, des tisanes, etc. (Larousse).

(2) Le concordat de 1801 organise les rapports entre les

différentes religions et l’État dans toute la France depuis

1801, jusqu’à ce qu’il soit abrogé unilatéralement en décembre 1905 par la loi

de séparation des Églises et de l’État, sauf en Alsace-Moselle, où il reste en

vigueur après le retour de celle-ci à la France en 1919 (Wikipedia).

(3) Louis de la Saussaye (1801-1878) est un éminent savant

à qui l’on doit de nombreux ouvrages sur le Blésois, la Sologne, les châteaux

de la Loire..., que nous avons plusieurs fois évoqué dans « La Grenouille »,

notamment en relation avec le domaine de Troussay.

Sources :

• Archives du Museum des Sciences Naturelles d’Angers que

nous remercions (Thomas Rouillard).

• La Flore du Centre de la France (A. Franchet).

• Société historique et archéologiue de l’Orne :

publication trimestrielle, tome XXV – premier bulletin –1906 – BNF - A.-L.

Letacq : Notice sur l’abbé Julien Lefrou

• www.tela-botanica.org - Conservatoire national du bassin

Parisien - Herbier de Loir-et-Cher par le docteur R. Monin -1851.

La Grenouille n°46 – Janvier

2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter