Longue histoire, certes…, et difficile à retracer. Nos recherches, et les documents déjà publiés à ce sujet, sont loin de reconstituer toute l’historique de ce domaine qui est sans doute l’un des plus anciens de la commune de Cour-Cheverny. Il nous a cependant paru utile de publier ci-dessous ce que nous en savons, même si cela est incomplet…

Dans deux ouvrages très documentés (1), Jean-Paul Sauvage et Bruno Guignard nous donnent de précieuses indications sur ce domaine proche du Beuvron.

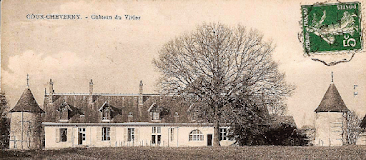

Est tout d’abord évoquée la présence d’un « manoir médiéval » implanté au lieu-dit le Vivier. On peut penser qu’un fortin avait été implanté là dans des temps très anciens (de nombreuses monnaies gauloises y ont été retrouvées) (2) pour surveiller le gué sur le Beuvron. Aux XIVe et XVe siècles (les deux tourelles aux extrémités, qui gardent encore des archères (3) à arbalètes, prouvent l’ancienneté de la construction), un petit seigneur construit sur une terrasse fossoyée deux tours carrées encadrant un bâtiment plus bas. Résidence du seigneur, cette construction a été modifiée au cours des siècles : aux XVIIe et XVIIIe siècles d’abord, puis restaurée au XIXe siècle et augmentée de lucarnes au XXe siècle. À l’est, une cour de communs a conservé dans une de ses dépendances une cheminée gothique à doubles corbeaux.

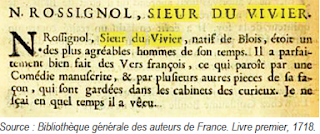

Une famille s’enracine aux XVIe et XVIIe siècles dans ce lieu : les Rossignol. Pierre 1er, valet de chambre ordinaire du roi, puis, de 1598 à 1621, son fils Pierre II, commissaire ordinaire des guerres, en Bretagne, gentilhomme ordinaire du duc de Vendôme : en 1619, on dit qu’il habite au Vivier avec sa femme, Angélique Alexandre. Son fils, Pierre III, commissaire ordinaire des guerres, n’a pas d’héritier, et c’est son frère Claude, capitaine d’une compagnie au régiment de Menille, qui devient seigneur du Vivier. Au début du XVIIIe siècle, Jean Bernier, auteur d’une « Histoire de Blois », écrit : « N. Rossignol, sieur du Vivier, un des plus agréables hommes de son temps, a parfaitement bien fait des vers français… ».

Au XVIIIe siècle

À la fin du XVIIIe siècle, les dames Courtin, Madeleine

Jeanne Alexandrine et Marie Bonne (épouse de Louis Thimothée Mahy de

Pontchardon), qui résident à deux pas de là, au manoir de Clénord, deviennent

propriétaires du Vivier.

C’est ensuite le grand historien

vendômois, Jules de Pétigny (4) qui acquiert la propriété du Vivier en 1849. Il était devenu

auparavant propriétaire du domaine de Clénord. La propriété restera de longues

années dans la famille de Pétigny, puis dans une autre branche de cette

famille, celle des Thierry de Ville d’Avray jusqu’au début du siècle dernier.

Plus récemment…

Au XXe siècle, Jean-François Deniau (1928- 2007) devient propriétaire

du domaine : ambassadeur, plusieurs fois secrétaire d’État, ministre du

Commerce extérieur, puis de la réforme administrative, rédacteur du préambule du Traité de Rome, président du Conseil

général du Cher en 1981, journaliste, auteur de 27 ouvrages, académicien en 1992.

Il a également traversé l’Atlantique en solitaire à 67 ans et reçu le Grand

prix de la mer en 2004.

Notons également que le vignoble du

domaine est actuellement exploité par Michel Gendrier, viticulteur au domaine

des Huards à Cour- Cheverny.

« Du salon, on passait directement et de plain-pied, par une petite porte, dans la salle à manger qui communiquait elle-même avec la cuisine située deux ou trois marches en contre-bas. Cette salle à manger carrelée en petits carreaux rouges, avait, comme le salon, une fenêtre au midi. Un coffre, dans l’épaisseur du mur, formait comme une banquette jusqu’à hauteur d’appui. Nous aimions y grimper et nous y asseoir pour jeter des miettes de pain aux volailles et aux canards qui venaient de la basse-cour aux heures des repas. Il n’y avait, dans la pièce, que la table entourée de chaises à siège de paille, un buffet à dessus de marbre et de petits paillassons ronds devant chaque chaise. Aux murs, tapissés de papier chocolat à ramages, pas une gravure, ni une faïence. Il n’y avait qu’un coucou (9) qui faisait notre joie ; il avait appartenu à mon oncle Raoul (10). Dans cette salle à manger si modeste, ma grand’mère aimait donner des repas à l’ancienne mode. Elle eut longtemps, comme cuisinière, une bonne femme qui s’appelait « la mère Victoire », et qui était un cordon-bleu de premier ordre. Tout se préparait au feu de bois, ou au four. Le menu comportait toujours le potage, une ou deux entrées, un rôti, des légumes, des crèmes et pâtisseries et enfin, suivant la saison, des compotes ou des fruits frais ; du bon vin récolté au Vivier, et de l’eau d’une fraîcheur remarquable. On renvoyait impitoyablement à la pompe les carafes qui ne perlaient pas de fraîcheur. En somme, tout était simple, mais de tout premier choix, ce qui est le contraire du luxe actuel. Ma grand’mère découpait elle-même les plats qu’on posait devant elle, et servait à la ronde. Un gamin de douze à quinze ans qui, dans la journée, travaillait avec le jardinier, aidait au service et était vertement repris quand il commettait un impair. Ces algarades me faisaient trembler pour lui. Il était de fondation pour mes parents (qui habitaient au manoir de Clénor) de venir dîner au Vivier chaque dimanche ; on s’y rendait et on revenait à pied, avec une lanterne par les nuits trop sombres. Le dîner était à six heures. En été, on s’asseyait dehors avant et après le repas ; en hiver la soirée s’achevait en jouant au nain jaune, autour de la table ronde du salon. Ces dîners et les retours de nuit sont un des souvenirs de mon enfance, et j’en ressens encore l’émotion (…) ».

« Au Vivier, comme à Clénor, ma grand’mère

avait choisi pour chambre la pièce la plus inconfortable de la maison. On y

accédait du salon par une porte dissimulée sous la tenture en papier gris. Une

fenêtre en plein nord plaçait cette chambre carrelée, sans tapis, sans

cheminée. Un lit de bois sans rideaux, une commode, une table cirée, un

prie-Dieu, un secrétaire, deux ou trois chaises capitonnées en crin noir

formaient tout le mobilier. La fenêtre n’avait aucun rideau, pas même sur le

vitrage. Une seconde porte conduisait sur un palier carrelé, qui servait

d’office, et dont tous les murs étaient doublés, du haut en bas, de placards où

se trouvaient la vaisselle et les provisions de ménage. De ce palier, éclairé

par une fenêtre au nord, glacial et sec comme il convient pour toute chambre à

provision, on se rendait directement encore dans la salle à manger ou dans la

cuisine. C’était le quartier-général de la maison. Ma grand’mère y passait des

heures à éplucher des petits pois, à retirer les fils des haricots verts et les

noyaux des fruits pour les conserves et les compotes. Assise près de la

fenêtre, qui ouvrait sur le jardin potager, elle surveillait le jardinier en

même temps qu’elle entendait tout ce qui se passait à la cuisine. Même dans ces

humbles besognes, un tablier pour protéger sa jupe noire, et toujours sur la

tête son bonnet noir à longues brides, elle conservait son grand air. Elle

recevait sans interrompre son travail, et ne passait au salon que pour les

vraies visites ; j’aimais l’aider à éplucher ses légumes et ses fruits, et

pendant ce travail, elle me faisait apprendre et réciter des fables de La

Fontaine. Tel est le cadre monastique où ma grand’mère a vécu près de vingt

ans. Dans la cellule qui lui servait de chambre, je l’ai vue active, malade,

et enfin pour la dernière fois sur son lit de mort. À peine si dans les

dernières années de sa vie laborieuse elle s’accorde quelques ménagements. Elle

avait entrepris de diriger, au Vivier, la culture d’une vigne, des champs et

des prés indispensables pour récolter le blé, les grains et fourrages

nécessaires au personnel de la maison et à une basse-cour d’un cheval et de

trois à quatre vaches. Le reste de la propriété, dont la contenance totale

approchait de 30 hectares, était loué en détail par champs et prairies. Malgré

son activité qui la tenait debout de 4 heures du matin jusqu’au soir, malgré

ses connaissances, son expérience, une stricte économie sur tout ce qui est

plaisirs, j’ai su plus tard que la pauvre femme a dû prendre tous les ans deux

ou trois mille francs sur son capital pour boucler son budget. Elle s’en est

excusée auprès de ses enfants par un mot, écrit de sa main, trouvé dans ses

papiers, mais elle cacha toujours cet échec, qui devait empoisonner sa vie, car

sa seule prétention était d’être une femme de ménage et une maîtresse de maison

accomplie. Il faut dire aussi que les parents et amis furent la cause d’une

partie de ses dépenses. Le Vivier était envahi durant des semaines, par des

familles entières. Les Saint-Sauveur, les trois cousines Adèle, Louise et Elisa

Durocher, et les « envahisseurs les plus fréquents » étaient tous des Brunier.

En tête, se plaçaient Georges de Brunier et sa famille, ainsi qu’Alix de

Brunier et Henri de Brunier avec sa famille. Leur grande distraction était

d’aller en forêt chercher des champignons. Henri de Brunier était un chasseur à

tir passionné. On comprend qu’avec ces visiteurs, et bien d’autres que je

passe, la tenue de la maison entraînait de très lourdes dépenses, d’autant plus

que la table y était abondante, à quatre repas par jour pour les maîtres et

cinq pour le personnel de maison et de culture ».

« Au Vivier, comme à Clénor, ma grand’mère

avait choisi pour chambre la pièce la plus inconfortable de la maison. On y

accédait du salon par une porte dissimulée sous la tenture en papier gris. Une

fenêtre en plein nord plaçait cette chambre carrelée, sans tapis, sans

cheminée. Un lit de bois sans rideaux, une commode, une table cirée, un

prie-Dieu, un secrétaire, deux ou trois chaises capitonnées en crin noir

formaient tout le mobilier. La fenêtre n’avait aucun rideau, pas même sur le

vitrage. Une seconde porte conduisait sur un palier carrelé, qui servait

d’office, et dont tous les murs étaient doublés, du haut en bas, de placards où

se trouvaient la vaisselle et les provisions de ménage. De ce palier, éclairé

par une fenêtre au nord, glacial et sec comme il convient pour toute chambre à

provision, on se rendait directement encore dans la salle à manger ou dans la

cuisine. C’était le quartier-général de la maison. Ma grand’mère y passait des

heures à éplucher des petits pois, à retirer les fils des haricots verts et les

noyaux des fruits pour les conserves et les compotes. Assise près de la

fenêtre, qui ouvrait sur le jardin potager, elle surveillait le jardinier en

même temps qu’elle entendait tout ce qui se passait à la cuisine. Même dans ces

humbles besognes, un tablier pour protéger sa jupe noire, et toujours sur la

tête son bonnet noir à longues brides, elle conservait son grand air. Elle

recevait sans interrompre son travail, et ne passait au salon que pour les

vraies visites ; j’aimais l’aider à éplucher ses légumes et ses fruits, et

pendant ce travail, elle me faisait apprendre et réciter des fables de La

Fontaine. Tel est le cadre monastique où ma grand’mère a vécu près de vingt

ans. Dans la cellule qui lui servait de chambre, je l’ai vue active, malade,

et enfin pour la dernière fois sur son lit de mort. À peine si dans les

dernières années de sa vie laborieuse elle s’accorde quelques ménagements. Elle

avait entrepris de diriger, au Vivier, la culture d’une vigne, des champs et

des prés indispensables pour récolter le blé, les grains et fourrages

nécessaires au personnel de la maison et à une basse-cour d’un cheval et de

trois à quatre vaches. Le reste de la propriété, dont la contenance totale

approchait de 30 hectares, était loué en détail par champs et prairies. Malgré

son activité qui la tenait debout de 4 heures du matin jusqu’au soir, malgré

ses connaissances, son expérience, une stricte économie sur tout ce qui est

plaisirs, j’ai su plus tard que la pauvre femme a dû prendre tous les ans deux

ou trois mille francs sur son capital pour boucler son budget. Elle s’en est

excusée auprès de ses enfants par un mot, écrit de sa main, trouvé dans ses

papiers, mais elle cacha toujours cet échec, qui devait empoisonner sa vie, car

sa seule prétention était d’être une femme de ménage et une maîtresse de maison

accomplie. Il faut dire aussi que les parents et amis furent la cause d’une

partie de ses dépenses. Le Vivier était envahi durant des semaines, par des

familles entières. Les Saint-Sauveur, les trois cousines Adèle, Louise et Elisa

Durocher, et les « envahisseurs les plus fréquents » étaient tous des Brunier.

En tête, se plaçaient Georges de Brunier et sa famille, ainsi qu’Alix de

Brunier et Henri de Brunier avec sa famille. Leur grande distraction était

d’aller en forêt chercher des champignons. Henri de Brunier était un chasseur à

tir passionné. On comprend qu’avec ces visiteurs, et bien d’autres que je

passe, la tenue de la maison entraînait de très lourdes dépenses, d’autant plus

que la table y était abondante, à quatre repas par jour pour les maîtres et

cinq pour le personnel de maison et de culture ».P. L. ■

Sources : Merci à la famille de Pétigny

dont les archives ont largement contribué à la rédaction de ces pages et à

Grégoire Deniau pour les photos qu’il nous a fournies.

(1) «

Châteaux, manoirs et logis – Le Loir-et-Cher » - Editions Patrimoine médias -

2019 - page 269 et « Cour-Cheverny et ses environs » – Daniel Bénard et Bruno

Guignard – Editions Alan Sutton – 2011 – page 73.

(2) «

Les grandes heures de Cheverny et Cour-Cheverny en Loir-et-Cher… et nos petites

histoires - Éditions Oxygène Cheverny -Novembre 2018 - page 15 : Cheverny et

Cour-Cheverny à la période antique

(3) Archère

: Sorte de meurtrière, de petit orifice dans une muraille, afin de tirer à

l’arc ou l’arbalète.

(4) Jules

de Pétigny de Saint Romain, membre de l’Institut des Inscriptions et

Belles-Lettres (1801-1858) – Voir La Grenouille n°50 – janvier 2021 - Guerre de

1870 : ne les oublions pas…

(5) Patrimoine

dans votre commune n°45 – Mont-près- Chambord –CDPA 2012 - Alain Picouleau.

(6) Gustave

Antoine Droz (1832-895) est un peintre et romancier français, auteur notamment

de « Monsieur, madame et bébé » qui connut un succès phénoménal en Europe et

aux États-Unis dans les années 1870 (Wikipédia).

(7) Dans

les documents anciens on retrouve les deux orthographes : Clénor et Clénord.

(8) Télémaque

: Les Aventures de Télémaque est le titre d’un roman didactique de Fénelon,

probablement écrit dans les années 1694 et suivantes, et publié pour la première

fois à l’insu de Fénelon en 1699 (Wikipédia).

(9) Coucou

: Une pendule à coucou, ou elliptiquement coucou, est une pendule dont la

sonnerie imite le cri du coucou. Le concept d’horloge à coucou aurait été créé

par Franz Ketterer en 1738, dans le village de Schönwald, en Forêt-Noire en

Allemagne (Wikipédia).

(10) Raoul

de Pétigny, fils de Jules, décédé à la guerre de 1870 à l’âge de 23 ans – Voir

La Grenouille n°50 – janvier 2021 - Guerre de 1870 : ne les oublions pas…

La Grenouille n°57 - Octobre 2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter