Sous Louis XIV, un Courchois part à la conquête de la Nouvelle

France

Nous en publions ici de larges

extraits

« À travers la plaque commémorative offerte par le Conseil

général dans le cadre du 400 e anniversaire de la fondation du

Québec, Cour-Cheverny se place sur un nouveau lieu de mémoire, un souvenir

oublié qui reste bien vivace grâce aux multiples descendants des migrants

partis de France, abandonnant leur passé et leurs racines pour s’installer dans

une terre inconnue, encore inhospitalière et porteuse d’espoir.

Quel

challenge, dirait-on aujourd’hui ! Mais au fait, qui est donc ce Courchois à

avoir tenté l’aventure ? Avant le départ…

Né en 1621 et baptisé le 31

mai 1621 en l’église Saint-Aignan de Cour-Cheverny, Étienne Pézard est le fils

de Claude Pézard et de Michelle Masson, tous deux qualifiés dans les actes de

baptême d’honnête homme et honnête femme. Le parrain d’Étienne est Étienne

Ragois, de Chambord, valet de chambre de feu le duc d’Anjou, sa marraine est

Claude Masson (2).

La famille de Michelle Masson semble originaire de

Blois, puisque le père de Michelle est Silvain Masson, de la paroisse

Saint-Honoré de Blois. Étienne est l’un des nombreux enfants du couple Pézard

[…/…]. On peut supposer qu’Étienne est issu d’une famille aisée pour l’époque

(bourgeois ou petite noblesse de l’époque) : beaucoup savent signer […/…] ; les

parrains et les marraines sont choisis parmi les notables locaux (la fille d’un

notaire royal de Blois, Philippe Bernard par exemple), qualifiés d’honorables.

Mais les sources restent maigres sur la vie des Pézard, peu de choses pour les

années 1640 et 1650.

Une ascension fulgurante

|

| La commune de Champlain, au bord du fleuve Saint Laurent, compte aujourd'hui 1800 habitants. Carte Universalis.fr |

En 1661, la présence d’Étienne Pézard est attestée au Canada, à Trois-Rivières où il est lieutenant, puis capitaine, de la garnison de cette ville. Il est écuyer, officier dans les armées des Compagnies gérant le Québec, puis à partir de 1663 dans la colonie royale de la Nouvelle-France (lorsque la Couronne prend le contrôle direct de ces territoires).

Lors de son séjour à Trois-Rivières, Étienne aurait aidé Pierre Boucher, gouverneur de la ville, à rédiger son "Histoire véritable… du Canada" (1664). En juin 1664, il assure le commandement de la garnison de Montréal (appelée alors Ville-Marie). C’est là, le 20 juin, qu’il épouse, dans l’église paroissiale Notre-Dame, Madeleine Mullois de la Borde, originaire de Blois. De leur mariage sont nés cinq enfants (Daniel Jacques, décédé à Beauport en 1690 lors d’une bataille contre les Anglais, Madeleine, mariée à Joseph Desjordy de Cabanac, Marie, Thérèse et Étienne, qui a eu neuf enfants).

Ce même 20 juin, Saffray de Mezy, gouverneur de la Nouvelle-France, le nomme gouverneur de Montréal, fonction qu’Étienne n’occupe pas puisque le pouvoir de nomination est entre les mains des seigneurs de Montréal qui lui préfèrent Marie Perrot. En compensation et par reconnaissance des services qu’Étienne Pézard a rendus à la communauté québécoise, Saffray de Mezy lui donne une seigneurie, située au confluent du Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Commence alors pour Étienne une vie de seigneur et de colon, tâches dans lesquelles il s’investit totalement.

Une installation définitive

La seigneurie

d’Étienne (qu’il dénommera "Seigneurie de Champlain"), un vaste

arrière-fief, s’étend, comme le rappelle l’acte de concession, sur "une

lieue et demie de terre de front à prendre sur le grand fleuve Saint- Laurent

depuis la rivière Champlain (3) en montant sur le dit fleuve vers

lesdites Trois- Rivières, sur une lieue de profondeur dans les terres (…). Pour

jouir dans cette étendue de terre, de justice tant moyenne que basse et des

droits honorifiques ordinaires aux seigneurs de paroisses dans les églises

lorsqu’elles sont bâties. Les appellations de la justice que le concessionnaire

ou ses héritiers établiront, devant ressortir à la justice royale des

Trois-Rivières.

Fait à Québec, le 8 août 1664.

Le roi ratifia cet

acte en 1689, et il y inséra le droit de "haute, moyenne et basse

justice" (4). Dès son installation dans sa seigneurie, Étienne prend

son rôle de colon très au sérieux et entreprend un certain nombre de

constructions et le développement de son domaine :

• dès 1664, un manoir sur la

pointe du rocher à l’embouchure de la rivière Champlain et pour se prémunir

contre les attaques des Iroquois, un fort, le fort de la Touche (mentionné dans

différents actes notariés, aujourd’hui disparu). Une chapelle lui est même

associée, premier lieu de culte pour les colons de Champlain ;

• à partir de

1665, une église, pour attirer les colons, ce qui semble réalisé rapidement

puisque cette année-là, Étienne accorde plus de 22 censives (biens appartenant

à un seigneur mais laissés à l’usage d’un censitaire en échange d’un loyer, le

cens) ;

• en 1669, la fondation de la mission de la Visitation ;

• en 1682,

l’ouverture de l’école ;

• en 1684, les autorités religieuses organisent

l’érection canonique de la paroisse de Notre- Dame-de-la-Visitation de

Champlain, dont le territoire couvre une partie de la seigneurie de Champlain,

• en 1697, la seigneurie de Champlain est augmentée par 3 lieues de profondeur

en faveur de la veuve d’Étienne.

Étienne Pézard de la Touche et de Champlain

(souvent nommé ainsi) décède entre le 25 janvier 1695 et le 20 novembre 1696 à

Champlain. Sur sa seigneurie se développe ce qui deviendra la petite ville de

Champlain (5) (au bord du fleuve Saint-Laurent). La seigneurie est

restée jusqu’en 1789 dans la famille Pézard. Les descendants d’Étienne ont fait

des alliances avec d’autres familles de notables de la Nouvelle-France - comme

les Dejordy de Cabanac, les Vallières, les Ross… - et ils sont nombreux à

vivre aujourd’hui au Québec ».

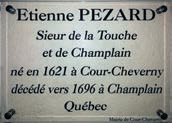

En mémoire de ce notable courchois, deux plaques ont été inaugurées le samedi 13 juin 2009 à la mairie de Cour-Cheverny, en présence de M. Boucher, représentant de France-Québec dans le Loir-et-Cher.

Merci à l’association France Québec qui nous a autorisés à publier ce texte.

(1) La Nouvelle-France est un

ensemble colonial français d’Amérique du Nord qui a existé de 1534 à 1763 avec

le statut de vice-royauté. Sa capitale était Québec. Son territoire était

constitué des colonies d’Acadie, du Canada et de la Louisiane

(Wikipédia).

(2) AD Blois, CR 1015, Origine des émigrants du départ

du Loir-et-Cher vers l’Acadie et la Vallée du Saint Laurent : actes de baptêmes,

XVI e-XVIII e siècles, 1999.

(3) Samuel Champlain

(1567-1635) est un colonisateur français qui donna son nom à la rivière

Champlain. Etienne Pézard donnera ensuite le nom de Champlain à sa

seigneurie.

(4) Dictionnaire biographique du Canada en ligne,

www.biographi.ca. (5)Prosper Cloutier : Histoire de la paroisse de

Champlain, Trois-Rivières, Le Bien Public, 1915, T.I., p. 54-55.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter